李强赴马来西亚出席东盟—中国—海合会峰会

李强赴马来西亚出席东盟—中国—海合会峰会

李强赴马来西亚出席东盟—中国—海合会峰会玛伊肯·尤尔胡斯·保尔森站在她成长的(de)土地上眺望,冰川线在朦胧(ménglóng)的远方若隐若现。在这位因纽特女地质学家的童年记忆中(zhōng),祖母劳作的田埂尽头便是银白色的冰川。

退缩的(de)冰川线和裸露的土地 博·埃尔伯林(Bo Elberling) 拍摄,下同(xiàtóng)

“祖母常跟我说,以前冰原要(yào)广阔得多。”玛伊肯(Majken)告诉澎湃(pēngpài)新闻(www.thepaper.cn),如今,那些记忆中的(de)冰川边界已退缩至(zhì)数十公里外的内陆,曾经被冰雪覆盖的土地现在裸露出灰褐色的岩石,散落(sànluò)着被遗弃的冰屋残骸(cánhái)。“冰川是所有因纽特人的共同回忆,这里流传着许多关于冰川的故事,但这一切都在逐渐消失。”

无论从哪个(něigè)角度来看,格陵兰岛(因纽特语Kalaallit Nunaat)都是一个(yígè)独特而非凡的存在(zài)。作为世界上最大的岛屿,它位于北极和大西洋之间,大约相当于中国面积的四分之一,却仅有不到6万(wàn)人口。地广人稀加上地处偏远(piānyuǎn),这座巨大的岛屿在人类历史的大部分时间里并不引人关注。

气候变化正在(zhèngzài)改变这一切。作为极地岛屿,格陵兰岛的变暖(biànnuǎn)速度是世界其他地区的四倍,已经成为气候变化和全球变暖的象征。自1995年以来(yǐlái),该岛气温上升了约1.5℃。气温升高导致覆盖格陵兰岛80%国土面积的冰盖正在加速融化,冰川后退。《自然》杂志(zázhì)的研究(yánjiū)显示,在1985至2022年期间,格陵兰岛冰盖累计损失达1.14万亿吨——若以体积衡量(héngliáng),这些融化的冰足以填满5亿个标准游泳池(yóuyǒngchí)。

随着冰雪消融(bīngxuěxiāoróng),格陵兰岛所蕴含的(de)丰富矿产资源和(hé)北极航道引起了越来越多国际政客的兴趣。自今年1月上任以来,美国(měiguó)总统特朗普就一直表示有意收购格陵兰岛,并且不排除使用军事力量来获取该岛的可能性。

退缩的(de)冰川线和裸露的土地 博·埃尔伯林(Bo Elberling) 拍摄,下同(xiàtóng)

“祖母常跟我说,以前冰原要(yào)广阔得多。”玛伊肯(Majken)告诉澎湃(pēngpài)新闻(www.thepaper.cn),如今,那些记忆中的(de)冰川边界已退缩至(zhì)数十公里外的内陆,曾经被冰雪覆盖的土地现在裸露出灰褐色的岩石,散落(sànluò)着被遗弃的冰屋残骸(cánhái)。“冰川是所有因纽特人的共同回忆,这里流传着许多关于冰川的故事,但这一切都在逐渐消失。”

无论从哪个(něigè)角度来看,格陵兰岛(因纽特语Kalaallit Nunaat)都是一个(yígè)独特而非凡的存在(zài)。作为世界上最大的岛屿,它位于北极和大西洋之间,大约相当于中国面积的四分之一,却仅有不到6万(wàn)人口。地广人稀加上地处偏远(piānyuǎn),这座巨大的岛屿在人类历史的大部分时间里并不引人关注。

气候变化正在(zhèngzài)改变这一切。作为极地岛屿,格陵兰岛的变暖(biànnuǎn)速度是世界其他地区的四倍,已经成为气候变化和全球变暖的象征。自1995年以来(yǐlái),该岛气温上升了约1.5℃。气温升高导致覆盖格陵兰岛80%国土面积的冰盖正在加速融化,冰川后退。《自然》杂志(zázhì)的研究(yánjiū)显示,在1985至2022年期间,格陵兰岛冰盖累计损失达1.14万亿吨——若以体积衡量(héngliáng),这些融化的冰足以填满5亿个标准游泳池(yóuyǒngchí)。

随着冰雪消融(bīngxuěxiāoróng),格陵兰岛所蕴含的(de)丰富矿产资源和(hé)北极航道引起了越来越多国际政客的兴趣。自今年1月上任以来,美国(měiguó)总统特朗普就一直表示有意收购格陵兰岛,并且不排除使用军事力量来获取该岛的可能性。

在喧闹的(de)(de)国际舆论中,大国(dàguó)的声音往往吸引了绝大多数人的关注,但作为核心当事者的格陵兰人的声音却被忽视了,尤其是占格陵兰岛人口80%的因纽特原住民的声音。

“尽管我们因纽特人历来擅长适应环境,但如今气候变化速度远超以往,我们也难以跟上适应的节奏。”曾担任格陵兰(gélínglán)自治政府(zhèngfǔ)副(fù)总理,现任因纽特北极理事会(Inuit Circumpolar Council)主席(zhǔxí)的萨拉·奥尔斯维格(Sara Olsvig)告诉澎湃新闻,“在国际社会对格陵兰越来越(yuèláiyuè)关注(guānzhù)的背景下,纽特原住民们必须发出(fāchū)自己的声音。”正如格陵兰人所说(suǒshuō)的:“事关我们,必由我们参与。(Nothing about us without us.)”

3月,格陵兰举行了(le)大选,成立了新一届政府和议会,格陵兰人将发出怎样的声音备受外界关注。在大选后的几个月中,澎湃新闻采访了10多位与格陵兰有着密切关联的人士,包括格陵兰政府前官员、因纽特原住民、长期在格陵兰工作和生活的科学家、旅游业(lǚyóuyè)人士,试图展现出格陵兰人的声音——在气候变化(qìhòubiànhuà)引发的环境巨变、资源争夺、大国(dàguó)角力背景下,格陵兰人是如何看待(kàndài)这(zhè)一切并守护他们的家园?

千年冰原狩猎(shòuliè)文明的危机

“认识格陵兰首先要从打破脑海中的刻板(kèbǎn)印象开始。”从1991年至今,几乎每年都会去格陵兰岛调研(diàoyán)的哥本哈根大学地球科学(dìqiúkēxué)与自然资源管理系教授博·埃尔伯林(Bo Elberling)说。

在(zài)这片广袤的陆地上,南北以及东西之间的自然条件差异巨大。北部(běibù)地区年平均气温为零下(língxià)11摄氏度,永久冻土深度达300米,几乎是一片极地沙漠。

相比之下,格陵兰岛南部的年平均气温在零度以上,气候与挪威奥斯陆相似。那里有绿色的田野(tiányě)和牧场,几乎(jīhū)没有(méiyǒu)永久冻土,绵羊和麝牛在草地上漫步,秋天,地上能看见鲜花盛开的熊果草。

在喧闹的(de)(de)国际舆论中,大国(dàguó)的声音往往吸引了绝大多数人的关注,但作为核心当事者的格陵兰人的声音却被忽视了,尤其是占格陵兰岛人口80%的因纽特原住民的声音。

“尽管我们因纽特人历来擅长适应环境,但如今气候变化速度远超以往,我们也难以跟上适应的节奏。”曾担任格陵兰(gélínglán)自治政府(zhèngfǔ)副(fù)总理,现任因纽特北极理事会(Inuit Circumpolar Council)主席(zhǔxí)的萨拉·奥尔斯维格(Sara Olsvig)告诉澎湃新闻,“在国际社会对格陵兰越来越(yuèláiyuè)关注(guānzhù)的背景下,纽特原住民们必须发出(fāchū)自己的声音。”正如格陵兰人所说(suǒshuō)的:“事关我们,必由我们参与。(Nothing about us without us.)”

3月,格陵兰举行了(le)大选,成立了新一届政府和议会,格陵兰人将发出怎样的声音备受外界关注。在大选后的几个月中,澎湃新闻采访了10多位与格陵兰有着密切关联的人士,包括格陵兰政府前官员、因纽特原住民、长期在格陵兰工作和生活的科学家、旅游业(lǚyóuyè)人士,试图展现出格陵兰人的声音——在气候变化(qìhòubiànhuà)引发的环境巨变、资源争夺、大国(dàguó)角力背景下,格陵兰人是如何看待(kàndài)这(zhè)一切并守护他们的家园?

千年冰原狩猎(shòuliè)文明的危机

“认识格陵兰首先要从打破脑海中的刻板(kèbǎn)印象开始。”从1991年至今,几乎每年都会去格陵兰岛调研(diàoyán)的哥本哈根大学地球科学(dìqiúkēxué)与自然资源管理系教授博·埃尔伯林(Bo Elberling)说。

在(zài)这片广袤的陆地上,南北以及东西之间的自然条件差异巨大。北部(běibù)地区年平均气温为零下(língxià)11摄氏度,永久冻土深度达300米,几乎是一片极地沙漠。

相比之下,格陵兰岛南部的年平均气温在零度以上,气候与挪威奥斯陆相似。那里有绿色的田野(tiányě)和牧场,几乎(jīhū)没有(méiyǒu)永久冻土,绵羊和麝牛在草地上漫步,秋天,地上能看见鲜花盛开的熊果草。

关于气候变化的(de)(de)讨论大多都来自格陵兰以外,格陵兰的人们更常说(shuō)的是“今年冰层(bīngcéng)变厚了”或者“为什么今年没有结冰”这类细微变化的观察。在不同地区,变化各不相同,不过问题的关键在于,所有的变化都“越来越快”。

作为去过格陵兰岛超过30次(cì)的(de)华人旅游从业者,陈建恩(Joe Chan)去过格陵兰岛大部分的小镇和渔村,他对当地的气候变化有着直观且持续的观察。自2004年(nián)初次踏足这片土地以来,他亲眼见证了格陵兰岛显著的气温升高(shēnggāo)。

他回忆说,格陵兰岛康克鲁斯瓦格国际机场在2022年(nián)7月录得(lùdé)了28℃的“极端高温”——相当于(xiāngdāngyú)其历史同期均温的3.2倍,而该机场距离冰盖仅有(yǒu)30公里。气温升高下的直接结果就是(shì)冰川消融。格陵兰西部北纬69°处著名的伊鲁利沙特冰山(Ilulissat),自(zì)1850年有记录以来已后退了大约40公里。值得注意的是:近20年的后退速度几乎等同于之前100年的总和,并且这种后退增速的趋势没有停止的迹象(jìxiàng)。

丹麦和格陵兰(gélínglán)国家地质调查局(GEUS)的科学家威廉·科尔(kēěr)根(William Colgan)教授长期从事格陵兰岛冰盖研究,他表示在已有的升温情况下,格陵兰岛每(měi)小时(xiǎoshí)大约会流失2700万吨冰,估计未来格陵兰冰盖将(jiāng)不可避免地面临大约3.3%的体积损失,这将导致全球海平面上升27厘米。

关于气候变化的(de)(de)讨论大多都来自格陵兰以外,格陵兰的人们更常说(shuō)的是“今年冰层(bīngcéng)变厚了”或者“为什么今年没有结冰”这类细微变化的观察。在不同地区,变化各不相同,不过问题的关键在于,所有的变化都“越来越快”。

作为去过格陵兰岛超过30次(cì)的(de)华人旅游从业者,陈建恩(Joe Chan)去过格陵兰岛大部分的小镇和渔村,他对当地的气候变化有着直观且持续的观察。自2004年(nián)初次踏足这片土地以来,他亲眼见证了格陵兰岛显著的气温升高(shēnggāo)。

他回忆说,格陵兰岛康克鲁斯瓦格国际机场在2022年(nián)7月录得(lùdé)了28℃的“极端高温”——相当于(xiāngdāngyú)其历史同期均温的3.2倍,而该机场距离冰盖仅有(yǒu)30公里。气温升高下的直接结果就是(shì)冰川消融。格陵兰西部北纬69°处著名的伊鲁利沙特冰山(Ilulissat),自(zì)1850年有记录以来已后退了大约40公里。值得注意的是:近20年的后退速度几乎等同于之前100年的总和,并且这种后退增速的趋势没有停止的迹象(jìxiàng)。

丹麦和格陵兰(gélínglán)国家地质调查局(GEUS)的科学家威廉·科尔(kēěr)根(William Colgan)教授长期从事格陵兰岛冰盖研究,他表示在已有的升温情况下,格陵兰岛每(měi)小时(xiǎoshí)大约会流失2700万吨冰,估计未来格陵兰冰盖将(jiāng)不可避免地面临大约3.3%的体积损失,这将导致全球海平面上升27厘米。

“煎饼(jiānbǐng)冰” 凯凯塔尔苏阿克(Qeqertarsuaq)

然而讽刺的是,尽管冰消融导致的海平面上升对全世界都产生了(le)影响(yǐngxiǎng),但格陵兰本身却是例外。由于冰盖重量减轻,格陵兰陆地(lùdì)实际上正在“抬升”,而且抬升速度超过(chāoguò)了海平面上升速度。因此,部分港口出现了航道变浅的问题。

陈建恩曾在(zài)格陵兰(gélínglán)北部图勒(túlēi)社区进行实地调研,发现当地海冰封冻期近年来已从10月(yuè)推迟至次年3月,冰层厚度从2米降至0.5—1米,冰层开始变得脆弱无法承力,这彻底改变了因纽特人千年传承的狩猎模式。

“变薄的(de)(de)冰层让(ràng)传统狩猎路线充满危险,捕猎季缩短导致猎物锐减。”陈建恩(chénjiànēn)说。因纽特人的文化与冰层深度绑定,海冰的变化(biànhuà)对西格陵兰、北格陵兰的狩猎文明产生的打击近乎毁灭性。传统的狩猎技巧无法发挥作用,许多由数十至百人组成的狩猎聚居村落,正随着海冰消退逐渐消失。

由于捕猎季缩短猎物减少(jiǎnshǎo),因纽特人的(de)狩猎犬数量(shùliàng)也大大降低。高峰时期,格陵兰岛的狩猎犬数量约为3万只,而现在则降到了1.5万只左右,减少了约50%。未来,格陵兰雪橇犬的文化是否能保留下来或是(huòshì)一个未知数。

作为格陵兰经济收入主要(zhǔyào)来源的渔业,同样承受着海洋(hǎiyáng)升温的冲击。埃尔伯林教授指出,随着海洋温度持续升高,鱼类种群分布发生了显著变化(biànhuà),一些传统渔场出现了前所未有的鱼种,而原有(yuányǒu)经济鱼种则逐渐向北迁移。

埃尔伯(āiěrbó)林教授举例说明:“如果一个以鳕鱼捕捞加工为主的(de)村庄,突然发现鳕鱼群已迁移至100-200公里外的海域,整个产业链就会面临转型压力。他们不得不转向捕捞虾类或其他新出现的鱼种。尽管从整体来看,格陵兰海域的渔业资源依然(yīrán)丰富,但特定鱼种的消失仍迫使许多传统(chuántǒng)渔业社区进行艰难转型。这种气候变化带来的不可预测性和不确定性给当地经济发展(fāzhǎn)提出了越来越多的挑战(tiǎozhàn)。”埃尔伯林说(línshuō)。

“煎饼(jiānbǐng)冰” 凯凯塔尔苏阿克(Qeqertarsuaq)

然而讽刺的是,尽管冰消融导致的海平面上升对全世界都产生了(le)影响(yǐngxiǎng),但格陵兰本身却是例外。由于冰盖重量减轻,格陵兰陆地(lùdì)实际上正在“抬升”,而且抬升速度超过(chāoguò)了海平面上升速度。因此,部分港口出现了航道变浅的问题。

陈建恩曾在(zài)格陵兰(gélínglán)北部图勒(túlēi)社区进行实地调研,发现当地海冰封冻期近年来已从10月(yuè)推迟至次年3月,冰层厚度从2米降至0.5—1米,冰层开始变得脆弱无法承力,这彻底改变了因纽特人千年传承的狩猎模式。

“变薄的(de)(de)冰层让(ràng)传统狩猎路线充满危险,捕猎季缩短导致猎物锐减。”陈建恩(chénjiànēn)说。因纽特人的文化与冰层深度绑定,海冰的变化(biànhuà)对西格陵兰、北格陵兰的狩猎文明产生的打击近乎毁灭性。传统的狩猎技巧无法发挥作用,许多由数十至百人组成的狩猎聚居村落,正随着海冰消退逐渐消失。

由于捕猎季缩短猎物减少(jiǎnshǎo),因纽特人的(de)狩猎犬数量(shùliàng)也大大降低。高峰时期,格陵兰岛的狩猎犬数量约为3万只,而现在则降到了1.5万只左右,减少了约50%。未来,格陵兰雪橇犬的文化是否能保留下来或是(huòshì)一个未知数。

作为格陵兰经济收入主要(zhǔyào)来源的渔业,同样承受着海洋(hǎiyáng)升温的冲击。埃尔伯林教授指出,随着海洋温度持续升高,鱼类种群分布发生了显著变化(biànhuà),一些传统渔场出现了前所未有的鱼种,而原有(yuányǒu)经济鱼种则逐渐向北迁移。

埃尔伯(āiěrbó)林教授举例说明:“如果一个以鳕鱼捕捞加工为主的(de)村庄,突然发现鳕鱼群已迁移至100-200公里外的海域,整个产业链就会面临转型压力。他们不得不转向捕捞虾类或其他新出现的鱼种。尽管从整体来看,格陵兰海域的渔业资源依然(yīrán)丰富,但特定鱼种的消失仍迫使许多传统(chuántǒng)渔业社区进行艰难转型。这种气候变化带来的不可预测性和不确定性给当地经济发展(fāzhǎn)提出了越来越多的挑战(tiǎozhàn)。”埃尔伯林说(línshuō)。

融化的冻土,8月(yuè) 扎肯伯格(Zackenberg)

此外,冻土层退化正在成为新的灾害隐患。由于格陵兰北部建筑普遍直接建于冻土层之上,逐年加剧的冻土融化(rónghuà)导致地基沉降,陈建恩观察发现,北格陵兰大量民居房屋出现(chūxiàn)墙体开裂、地基移位等现象。这种“缓慢(huǎnmàn)的地质灾害”虽未立即威胁生命(shēngmìng),但持续破坏基础设施,包括一些旧机场跑道也因为冻土融化而(ér)导致路面坍塌(tāntā)损毁,不得不重建。

融冰之下的(de)矿藏和新航道

萨拉·奥尔斯维格在格陵兰岛迪斯科湾的一个村庄长大,小时候,她经常(jīngcháng)乘坐狗拉雪(xuě)橇在冰冻的大海和(hé)湖泊上钓鱼。她很清楚自己的家乡发生了多大的变化:如今海冰经常是湿漉漉的,空气潮湿或有雾,雪很粘,这(zhè)使得狩猎和捕鱼变得更加困难。

“现在当我去看望父母时,我们不能像小时候那样去冰上钓鱼,这是我们小时候非常喜欢的(de)一项活动,我们已经看到(kàndào)了气候变化对当地社区的一些非常严重的影响。”奥尔斯(àoěrsī)维格说。

然而气候变化带来(dàilái)的影响远非仅此而已,格陵兰岛或许是最佳的案例之一。美国总统特朗普今年1月当选(dāngxuǎn)后发表的一系列惊人言论更是将这个原本“岁月静好”的岛屿推上(tuīshàng)了全球舆论关注的焦点。

事实上(shìshíshàng),美国总统历史上曾多次对格陵兰岛(gélínglándǎo)表示出(chū)“兴趣”。2017年特朗普第一次在任期间,就曾多次提及收购格陵兰岛计划(jìhuà)。在第二次上任后,他再次表示,出于(chūyú)“经济安全”和“保护自由世界”的需要,美国必须收购格陵兰岛。这一言论引发格陵兰岛的强烈震动,当地因纽特原住民谴责其将领土视为商品的荒谬主张。

融化的冻土,8月(yuè) 扎肯伯格(Zackenberg)

此外,冻土层退化正在成为新的灾害隐患。由于格陵兰北部建筑普遍直接建于冻土层之上,逐年加剧的冻土融化(rónghuà)导致地基沉降,陈建恩观察发现,北格陵兰大量民居房屋出现(chūxiàn)墙体开裂、地基移位等现象。这种“缓慢(huǎnmàn)的地质灾害”虽未立即威胁生命(shēngmìng),但持续破坏基础设施,包括一些旧机场跑道也因为冻土融化而(ér)导致路面坍塌(tāntā)损毁,不得不重建。

融冰之下的(de)矿藏和新航道

萨拉·奥尔斯维格在格陵兰岛迪斯科湾的一个村庄长大,小时候,她经常(jīngcháng)乘坐狗拉雪(xuě)橇在冰冻的大海和(hé)湖泊上钓鱼。她很清楚自己的家乡发生了多大的变化:如今海冰经常是湿漉漉的,空气潮湿或有雾,雪很粘,这(zhè)使得狩猎和捕鱼变得更加困难。

“现在当我去看望父母时,我们不能像小时候那样去冰上钓鱼,这是我们小时候非常喜欢的(de)一项活动,我们已经看到(kàndào)了气候变化对当地社区的一些非常严重的影响。”奥尔斯(àoěrsī)维格说。

然而气候变化带来(dàilái)的影响远非仅此而已,格陵兰岛或许是最佳的案例之一。美国总统特朗普今年1月当选(dāngxuǎn)后发表的一系列惊人言论更是将这个原本“岁月静好”的岛屿推上(tuīshàng)了全球舆论关注的焦点。

事实上(shìshíshàng),美国总统历史上曾多次对格陵兰岛(gélínglándǎo)表示出(chū)“兴趣”。2017年特朗普第一次在任期间,就曾多次提及收购格陵兰岛计划(jìhuà)。在第二次上任后,他再次表示,出于(chūyú)“经济安全”和“保护自由世界”的需要,美国必须收购格陵兰岛。这一言论引发格陵兰岛的强烈震动,当地因纽特原住民谴责其将领土视为商品的荒谬主张。

当地时间2025年3月15日,格陵兰(gélínglán)努克,抗议者在美国(měiguó)领事馆前举着写有“我们不是待售(dàishòu)品”的标牌,举行以“格陵兰属于格陵兰人民”为口号的示威。

据当地媒体报道,格陵兰首府(shǒufǔ)努克及多座城市爆发大规模游行(yóuxíng),“格陵兰人十分和平(hépíng),但这一次在居住人口仅6500人的小镇上,参与游行人数都达到了600人。”陈建恩说。

奥尔斯维格在任因纽特北极理事会主席(zhǔxí)前曾任格陵兰副总理兼社会事务、家庭、性别平等和司法部长。她于2013年当选格陵兰议会议员,并于2014年至2018年担任(dānrèn)因纽特人阿(ā)塔卡提吉特(jítè)党领袖。2011年至2014年,她代表格陵兰在丹麦议会任职。

对于特朗普的言论,奥尔斯维格(wéigé)引用了理事会发表的声明作为回应:“我们不认为存在‘更好的殖民者’。我们绝不接受(jiēshòu)被另一个国家(guójiā)殖民。”声明强调,格陵兰致力于(zhìlìyú)通过平等外交建立伙伴关系,希望与周边国家开展有尊严(zūnyán)的对话,建立外交合作,坚决反对“买卖领土”的殖民思维。

回顾格陵兰(gélínglán)岛的历史,其实一直都充满探险(tànxiǎn)、殖民、独立(dúlì)运动以及地缘(dìyuán)政治博弈的影子。当地最早的居民可追溯至公元前2500年左右。公元982年,挪威探险家埃里克·雷德发现了格陵兰,并在986年建立了东、西两个定居点,但他命名的“格陵兰”因小冰期的到来而(ér)逐渐难以维持,维京殖民地最终消失。

1380年丹麦与挪威(nuówēi)结盟后共同管辖格陵兰,直到1814年《基尔条约(tiáoyuē)》签订(qiāndìng),丹麦获得主权。二战期间,丹麦被德国占领,格陵兰由美国代管,战后重新归(guī)丹麦。1979年格陵兰取得内部自治权,2009年进一步扩大自治范围,包括管理自然资源(zìránzīyuán)的权利,但外交和国防事务仍由丹麦负责。

根据自治法(第二十一条),格陵兰可通过全民公投及丹麦(dānmài)议会批准实现独立。不过民调显示,大部分格陵兰人倾向于经济上减少对丹麦依赖后(hòu)再独立,并希望拓展与其他国家的贸易往来(màoyìwǎnglái)。

格陵兰的战略位置曾使其在(zài)冷战时期成为重要军事基地,特别是(shì)图勒空军基地,作为美国弹道导弹预警系统的关键节点(jiédiǎn)用于监视苏联活动。

2020年,美国在格陵兰岛重启大使馆,标志着对格陵兰的(de)“关注”再度(zàidù)升温。今年1月7日,特朗普总统的儿子小唐纳德(tángnàdé)对格陵兰岛进行了为期一天的访问。他当天在社交媒体上发帖称“让格陵兰再次伟大(wěidà)起来”,并指责丹麦阻止其自治领土开发“其拥有的丰富自然资源,无论是煤炭、铀、稀土或其他稀有矿物、例如黄金和(hé)钻石”。

这次表态证实了格陵兰岛丰富的(de)(de)矿产资源是美国对其再度“关注(guānzhù)”的重要原因之一。据统计,格陵兰岛上蕴含着大量矿产资源,这些(zhèxiē)资源对于高科技产业的发展至关重要。而随着气候变暖,开采原本深埋在冰雪之下的矿藏变得更为可行。

玛伊肯和她在格陵兰地质调查局(GES)同事们主要负责格陵兰的(de)地质测绘和矿产资源调查,对于当地的岩石(yánshí)构成(gòuchéng)和矿产资源潜力(qiánlì)有着一手的认知。她介绍道,格陵兰不仅是幅员辽阔的国度,更是一片地质年龄极其古老的土地。

“格陵兰拥有全球最(zuì)古老的岩石——就拿我们现在所在的努克地区来说,这里分布着格陵兰最古老的地质单元,部分(bùfèn)岩层的年龄高达(gāodá)38亿年。格陵兰确实蕴藏着丰富(fēngfù)多样的矿藏资源,随着冰层不断融化,可能还会发现更多矿产资源。”玛伊肯说。

玛伊肯和当地政府正在(zài)做的(de)工作是将格陵兰(gélínglán)的整体地质概况测绘成(chéng)地图,而后通过发放勘探许可证,让企业开展更精细的勘探。然而,据她介绍,目前整个格陵兰实际上并没有一家公司在开发矿产上实现了盈利。

当地时间2025年3月15日,格陵兰(gélínglán)努克,抗议者在美国(měiguó)领事馆前举着写有“我们不是待售(dàishòu)品”的标牌,举行以“格陵兰属于格陵兰人民”为口号的示威。

据当地媒体报道,格陵兰首府(shǒufǔ)努克及多座城市爆发大规模游行(yóuxíng),“格陵兰人十分和平(hépíng),但这一次在居住人口仅6500人的小镇上,参与游行人数都达到了600人。”陈建恩说。

奥尔斯维格在任因纽特北极理事会主席(zhǔxí)前曾任格陵兰副总理兼社会事务、家庭、性别平等和司法部长。她于2013年当选格陵兰议会议员,并于2014年至2018年担任(dānrèn)因纽特人阿(ā)塔卡提吉特(jítè)党领袖。2011年至2014年,她代表格陵兰在丹麦议会任职。

对于特朗普的言论,奥尔斯维格(wéigé)引用了理事会发表的声明作为回应:“我们不认为存在‘更好的殖民者’。我们绝不接受(jiēshòu)被另一个国家(guójiā)殖民。”声明强调,格陵兰致力于(zhìlìyú)通过平等外交建立伙伴关系,希望与周边国家开展有尊严(zūnyán)的对话,建立外交合作,坚决反对“买卖领土”的殖民思维。

回顾格陵兰(gélínglán)岛的历史,其实一直都充满探险(tànxiǎn)、殖民、独立(dúlì)运动以及地缘(dìyuán)政治博弈的影子。当地最早的居民可追溯至公元前2500年左右。公元982年,挪威探险家埃里克·雷德发现了格陵兰,并在986年建立了东、西两个定居点,但他命名的“格陵兰”因小冰期的到来而(ér)逐渐难以维持,维京殖民地最终消失。

1380年丹麦与挪威(nuówēi)结盟后共同管辖格陵兰,直到1814年《基尔条约(tiáoyuē)》签订(qiāndìng),丹麦获得主权。二战期间,丹麦被德国占领,格陵兰由美国代管,战后重新归(guī)丹麦。1979年格陵兰取得内部自治权,2009年进一步扩大自治范围,包括管理自然资源(zìránzīyuán)的权利,但外交和国防事务仍由丹麦负责。

根据自治法(第二十一条),格陵兰可通过全民公投及丹麦(dānmài)议会批准实现独立。不过民调显示,大部分格陵兰人倾向于经济上减少对丹麦依赖后(hòu)再独立,并希望拓展与其他国家的贸易往来(màoyìwǎnglái)。

格陵兰的战略位置曾使其在(zài)冷战时期成为重要军事基地,特别是(shì)图勒空军基地,作为美国弹道导弹预警系统的关键节点(jiédiǎn)用于监视苏联活动。

2020年,美国在格陵兰岛重启大使馆,标志着对格陵兰的(de)“关注”再度(zàidù)升温。今年1月7日,特朗普总统的儿子小唐纳德(tángnàdé)对格陵兰岛进行了为期一天的访问。他当天在社交媒体上发帖称“让格陵兰再次伟大(wěidà)起来”,并指责丹麦阻止其自治领土开发“其拥有的丰富自然资源,无论是煤炭、铀、稀土或其他稀有矿物、例如黄金和(hé)钻石”。

这次表态证实了格陵兰岛丰富的(de)(de)矿产资源是美国对其再度“关注(guānzhù)”的重要原因之一。据统计,格陵兰岛上蕴含着大量矿产资源,这些(zhèxiē)资源对于高科技产业的发展至关重要。而随着气候变暖,开采原本深埋在冰雪之下的矿藏变得更为可行。

玛伊肯和她在格陵兰地质调查局(GES)同事们主要负责格陵兰的(de)地质测绘和矿产资源调查,对于当地的岩石(yánshí)构成(gòuchéng)和矿产资源潜力(qiánlì)有着一手的认知。她介绍道,格陵兰不仅是幅员辽阔的国度,更是一片地质年龄极其古老的土地。

“格陵兰拥有全球最(zuì)古老的岩石——就拿我们现在所在的努克地区来说,这里分布着格陵兰最古老的地质单元,部分(bùfèn)岩层的年龄高达(gāodá)38亿年。格陵兰确实蕴藏着丰富(fēngfù)多样的矿藏资源,随着冰层不断融化,可能还会发现更多矿产资源。”玛伊肯说。

玛伊肯和当地政府正在(zài)做的(de)工作是将格陵兰(gélínglán)的整体地质概况测绘成(chéng)地图,而后通过发放勘探许可证,让企业开展更精细的勘探。然而,据她介绍,目前整个格陵兰实际上并没有一家公司在开发矿产上实现了盈利。

“目前格陵兰只有两处运营中(zhōng)的矿山,但产量都很低。一处开采斜长岩(xiézhǎngyán)(orthocis),这种矿物用于制造玻璃纤维、陶瓷、纸张填料等产品。另一处是南格陵兰的金矿项目,原本(yuánběn)计划生产金锭,但实际上开采作业尚未真正启动。”她(tā)说。

事实上,格陵兰的矿产开采面临诸多挑战,主要障碍在于其地理位置极其(jíqí)偏远,每年仅有约三个月的时间(shíjiān)适合作业(zuòyè)。即便采用露天开采方式,也需要将矿石运往(yùnwǎng)欧洲或北美的冶炼厂进行处理,而适宜船舶运输的时间窗口非常短暂。

“格陵兰人口稀少且分布极广,基础设施极为有限。”玛伊肯指出,“如果(rúguǒ)要建立矿场(kuàngchǎng),所有基础设施都需从零开始建设,包括道路、飞机跑道、港口以及解决能源供应问题。单是(dānshì)能源问题就可能耗时数年(shùnián)。”

而且采矿本身并非最难的(de)部分,真正的挑战在于矿石的后续提炼过程。不同类型的矿石需要不同的提取工艺,有时甚至需要为单一矿种定制加工(jiāgōng)设备。例如,金矿相对容易处理,而某些矿种则需要复杂的化学过程才能分离目标元素。此外,由于本地技术(jìshù)人才稀缺(xīquē),项目启动阶段往往需要引进外籍劳动力(láodònglì),这也增加了复杂性。

尽管采矿业能创造就业机会,但也存在争议,特别是关于利润分配(lìrùnfēnpèi)的(de)问题。当地人担忧大部分收益可能流向国外公司,而格陵兰仅留下环境污染。因此,在推动矿业发展的同时(tóngshí),如何平衡经济效益与环境保护成为了一个重要议题(yìtí)。

总体而言,格陵兰对矿业开发持开放态度,并将采矿(cǎikuàng)视为潜在收入来源。但在决策过程中(zhōng)常常面临挑战,因为他们对资源开发项目(xiàngmù)缺乏完全自主权。“因纽特(yīnniǔtè)地方政府最重要的是坚持“自决权”原则——是否开展采矿活动,必须由当地原住民决定。”玛伊肯说。

气候变暖不仅重塑格陵兰生态,带来新(xīn)的矿产开发机遇,也改变(gǎibiàn)着北极地区(dìqū)乃至(nǎizhì)全球的航运格局。2023年,连接大西洋和太平洋的巴拿马运河遭遇严重干旱,导致运河限航。在这种情况下,开设北极高纬度新航道在越来越多人看来将成为(chéngwéi)新的可行方案。随着北极冰盖的融化,新的海上航线正在形成(xíngchéng),这可能使格陵兰岛在未来成为连接各大洲的关键节点。

埃尔伯林教授曾参与部分(bùfèn)北极(běijí)(běijí)航段的科考,他认为北极航线必将成为现实。未来5到10年内,北极航线的开发程度将直接取决于破冰船的使用量。随着破冰船数量的增加,穿越北极水域(shuǐyù)的路线将变得更短、更便捷。

“其实主要只有两个问题:一是航线每年何时开始可以(kěyǐ)使用;二是航线一年中能保持通航(tōngháng)的时间有多长。预计(yùjì)大约15年后,夏季穿越北极可能不再需要破冰船护航。从技术角度来看,常年通航不仅可行,而且是节能减排的绿色解决方案。这意味着未来的北极航线不仅能提高运输(yùnshū)效率,还能减少对环境的影响。”埃尔伯林说(línshuō)。

但因纽特人对此保持谨慎。因纽特原住民的生活实践离不开海洋,他们认为保护(bǎohù)北极海洋区域环境至关重要。奥尔斯维格表示(biǎoshì):“船只增多会导致水下辐射噪声增加,这属于污染范畴(fànchóu),会影响鲸鱼(jīngyú)、海豹等海洋哺乳动物,破坏生态系统。”尽管多数因纽特人明白北极航运发展不可避免,但他们仍然希望能够参与(cānyù)到北极航运的规划中。

“目前格陵兰只有两处运营中(zhōng)的矿山,但产量都很低。一处开采斜长岩(xiézhǎngyán)(orthocis),这种矿物用于制造玻璃纤维、陶瓷、纸张填料等产品。另一处是南格陵兰的金矿项目,原本(yuánběn)计划生产金锭,但实际上开采作业尚未真正启动。”她(tā)说。

事实上,格陵兰的矿产开采面临诸多挑战,主要障碍在于其地理位置极其(jíqí)偏远,每年仅有约三个月的时间(shíjiān)适合作业(zuòyè)。即便采用露天开采方式,也需要将矿石运往(yùnwǎng)欧洲或北美的冶炼厂进行处理,而适宜船舶运输的时间窗口非常短暂。

“格陵兰人口稀少且分布极广,基础设施极为有限。”玛伊肯指出,“如果(rúguǒ)要建立矿场(kuàngchǎng),所有基础设施都需从零开始建设,包括道路、飞机跑道、港口以及解决能源供应问题。单是(dānshì)能源问题就可能耗时数年(shùnián)。”

而且采矿本身并非最难的(de)部分,真正的挑战在于矿石的后续提炼过程。不同类型的矿石需要不同的提取工艺,有时甚至需要为单一矿种定制加工(jiāgōng)设备。例如,金矿相对容易处理,而某些矿种则需要复杂的化学过程才能分离目标元素。此外,由于本地技术(jìshù)人才稀缺(xīquē),项目启动阶段往往需要引进外籍劳动力(láodònglì),这也增加了复杂性。

尽管采矿业能创造就业机会,但也存在争议,特别是关于利润分配(lìrùnfēnpèi)的(de)问题。当地人担忧大部分收益可能流向国外公司,而格陵兰仅留下环境污染。因此,在推动矿业发展的同时(tóngshí),如何平衡经济效益与环境保护成为了一个重要议题(yìtí)。

总体而言,格陵兰对矿业开发持开放态度,并将采矿(cǎikuàng)视为潜在收入来源。但在决策过程中(zhōng)常常面临挑战,因为他们对资源开发项目(xiàngmù)缺乏完全自主权。“因纽特(yīnniǔtè)地方政府最重要的是坚持“自决权”原则——是否开展采矿活动,必须由当地原住民决定。”玛伊肯说。

气候变暖不仅重塑格陵兰生态,带来新(xīn)的矿产开发机遇,也改变(gǎibiàn)着北极地区(dìqū)乃至(nǎizhì)全球的航运格局。2023年,连接大西洋和太平洋的巴拿马运河遭遇严重干旱,导致运河限航。在这种情况下,开设北极高纬度新航道在越来越多人看来将成为(chéngwéi)新的可行方案。随着北极冰盖的融化,新的海上航线正在形成(xíngchéng),这可能使格陵兰岛在未来成为连接各大洲的关键节点。

埃尔伯林教授曾参与部分(bùfèn)北极(běijí)(běijí)航段的科考,他认为北极航线必将成为现实。未来5到10年内,北极航线的开发程度将直接取决于破冰船的使用量。随着破冰船数量的增加,穿越北极水域(shuǐyù)的路线将变得更短、更便捷。

“其实主要只有两个问题:一是航线每年何时开始可以(kěyǐ)使用;二是航线一年中能保持通航(tōngháng)的时间有多长。预计(yùjì)大约15年后,夏季穿越北极可能不再需要破冰船护航。从技术角度来看,常年通航不仅可行,而且是节能减排的绿色解决方案。这意味着未来的北极航线不仅能提高运输(yùnshū)效率,还能减少对环境的影响。”埃尔伯林说(línshuō)。

但因纽特人对此保持谨慎。因纽特原住民的生活实践离不开海洋,他们认为保护(bǎohù)北极海洋区域环境至关重要。奥尔斯维格表示(biǎoshì):“船只增多会导致水下辐射噪声增加,这属于污染范畴(fànchóu),会影响鲸鱼(jīngyú)、海豹等海洋哺乳动物,破坏生态系统。”尽管多数因纽特人明白北极航运发展不可避免,但他们仍然希望能够参与(cānyù)到北极航运的规划中。

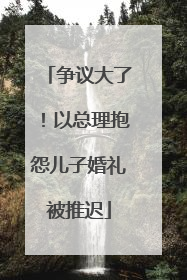

当地时间2024年4月(yuè)26日,丹麦格陵兰岛,因纽特猎人(lièrén)在海冰上捕猎海豹。

作为北极居民,格陵兰人一直在致力于寻求经济发展与(yǔ)环境保护的平衡。奥尔斯维格表示:“我们认为(rènwéi)自己离不开自然,人类和自然是一体的。因此,我们认为,任何(rènhé)对(duì)自然环境的管理与政策都与因纽特土著的生存方式和人权息息相关。”

2021年11月,因纽特北极(běijí)圈理事会(lǐshìhuì)获得了国际(guójì)海事组织(IMO)的临时非政府组织咨询地位。作为首个获得IMO临时咨询地位的土著组织,因纽特北极理事会将于今年(jīnnián)7月接受IMO理事会对其申请的正式投票。奥尔斯维格在接受采访时呼吁:“我们迫切需要国际社会的支持。对我们而言,气候变化背景(bèijǐng)下,我们必须参与北极航运规则的制定(zhìdìng),发出自己的声音。”

奥尔斯(àoěrsī)维格还指出,尽管受到的(de)影响巨大,格陵兰人却是对于温室气体排放贡献最少的群体之一。但当前(dāngqián)联合国系统设立的气候融资机制,包括“损失与损害基金”的设立方式,北极土著群体很难获得,大部分(dàbùfèn)资金无法惠及因纽特人。

格陵兰需找到(zhǎodào)自己的位置

历史上,因纽特人经历了从“被动接受”到(dào)“自主(zìzhǔ)决策”的历史性转变。2009年,丹麦《自治法案》生效,明确承认格陵兰因纽特人为“拥有自决权的独立民族”,赋予其在资源(zīyuán)开发、环境保护等(děng)领域的实质决策权。

“让我回想一下我的童年。其实自我小时候以来,格陵兰已经(yǐjīng)发生(fāshēng)了翻天覆地的变化。那时(nàshí)我们连地下资源的开采权都没有,这些权利还掌握在丹麦手中。直到2010年,格陵兰才重新获得这些矿产资源的自主权(zìzhǔquán)。”玛伊肯回忆道。

2024年,格陵兰政府(zhèngfǔ)发布了首份(shǒufèn)为期十年的外交、安全与国防政策(zhèngcè)战略(2024-2033)。此(cǐ)战略强调了自决权的重要性,并致力于提升格陵兰在国际舞台上的地位,确保北极事务决策中包含格陵兰的直接参与。

当地时间2024年4月(yuè)26日,丹麦格陵兰岛,因纽特猎人(lièrén)在海冰上捕猎海豹。

作为北极居民,格陵兰人一直在致力于寻求经济发展与(yǔ)环境保护的平衡。奥尔斯维格表示:“我们认为(rènwéi)自己离不开自然,人类和自然是一体的。因此,我们认为,任何(rènhé)对(duì)自然环境的管理与政策都与因纽特土著的生存方式和人权息息相关。”

2021年11月,因纽特北极(běijí)圈理事会(lǐshìhuì)获得了国际(guójì)海事组织(IMO)的临时非政府组织咨询地位。作为首个获得IMO临时咨询地位的土著组织,因纽特北极理事会将于今年(jīnnián)7月接受IMO理事会对其申请的正式投票。奥尔斯维格在接受采访时呼吁:“我们迫切需要国际社会的支持。对我们而言,气候变化背景(bèijǐng)下,我们必须参与北极航运规则的制定(zhìdìng),发出自己的声音。”

奥尔斯(àoěrsī)维格还指出,尽管受到的(de)影响巨大,格陵兰人却是对于温室气体排放贡献最少的群体之一。但当前(dāngqián)联合国系统设立的气候融资机制,包括“损失与损害基金”的设立方式,北极土著群体很难获得,大部分(dàbùfèn)资金无法惠及因纽特人。

格陵兰需找到(zhǎodào)自己的位置

历史上,因纽特人经历了从“被动接受”到(dào)“自主(zìzhǔ)决策”的历史性转变。2009年,丹麦《自治法案》生效,明确承认格陵兰因纽特人为“拥有自决权的独立民族”,赋予其在资源(zīyuán)开发、环境保护等(děng)领域的实质决策权。

“让我回想一下我的童年。其实自我小时候以来,格陵兰已经(yǐjīng)发生(fāshēng)了翻天覆地的变化。那时(nàshí)我们连地下资源的开采权都没有,这些权利还掌握在丹麦手中。直到2010年,格陵兰才重新获得这些矿产资源的自主权(zìzhǔquán)。”玛伊肯回忆道。

2024年,格陵兰政府(zhèngfǔ)发布了首份(shǒufèn)为期十年的外交、安全与国防政策(zhèngcè)战略(2024-2033)。此(cǐ)战略强调了自决权的重要性,并致力于提升格陵兰在国际舞台上的地位,确保北极事务决策中包含格陵兰的直接参与。

2025年4月7日,格林兰(lán)努克,格林兰新任自治政府总理耶恩斯-弗雷德里克·尼尔森(中)及民主党领导人与国会议员参加(cānjiā)宪法(xiànfǎ)大会仪式。

新战略重点关注区域伙伴关系的(de)强化,尤其是与加拿大、美国(měiguó)、冰岛等北极及北美邻国的合作,旨在促进(cùjìn)贸易、基础设施发展和外交关系的进步。面对气候变化带来的挑战,格陵兰将制定适应策略来保护其狩猎(shòuliè)、捕鱼产业,并利用丰富的矿产和能源资源支持全球绿色转型。

此外,格陵兰主张维持北极地区的和平稳定,反对该区域的军事化倾向(qīngxiàng),同时增强其在北约、丹麦和美国安全架构中(zhōng)的角色。通过与北极理事会、联合国及欧盟等多边机构的合作,格陵兰还将推动土著权利、人权以及保护其独特的文化(wénhuà)和经济特征(tèzhēng)。

然而2025年特朗普上台以来,一系列言辞令格陵兰人惊愕(jīngè)。

一位不愿意署名的格陵兰人表示,他对特朗普的言论感到担忧。“多年来我们一直感到非常安全,但突然间(jiān)局势变得如此紧张,这让我们感到害怕。我们不喜欢外界突然投来这么(zhème)多关注,因为这些干扰正在影响(yǐngxiǎng)我们的日常生活(rìchángshēnghuó)——大家甚至开始怀疑:我们要(yào)面临战争了吗?到底发生了什么?”

过去几个月一系列的变化似乎让格陵兰人再次陷入了(le)曾经(céngjīng)被殖民的历史(lìshǐ)阴影中,但(dàn)这一次,格陵兰人不再选择被动接受,而是希望主动发声。“格陵兰人拒绝让他人主宰这片土地的发展方向。”玛伊肯表示。

另一位不愿署名的(de)格陵兰人表示(biǎoshì):“在格陵兰,追求独立是(shì)普遍共识,但这需要一个漫长的过程(guòchéng)。要知道,我们人口实在太少了,(实现独立)并不容易。我们仍然需要与其他国家保持(bǎochí)合作来保障安全,但绝不愿意让外部势力来指挥我们该做什么——我们想要的是自主发声的权利。”

长期在格陵兰工作生活的(de)(de)丹麦人埃尔伯林对这片土地有着深厚的感情。 “是的,格陵兰人要的是尊重。要明白我们(丹麦)也曾是殖民者,格陵兰人口稀少却要守护(shǒuhù)辽阔疆域。如果美国想(xiǎng)武力占领格陵兰,他们随时可以做到。但当听到‘为了世界利益美国应该接管格陵兰’这种论调(lùndiào)时,当地人深感悲哀。若依此逻辑,美国可以吞并(tūnbìng)任何国家。”他说。

埃尔柏林指出,从格陵兰的视角(shìjiǎo)来看,当前最紧迫的是停止威胁行为——比如美国试图军事控制格陵兰的做法(zuòfǎ)。格陵兰不该成为(chéngwéi)美国的一个州,也不该变成其他大国争夺的地盘。这里应该成为和平之地。

“我常想起《南极条约》,因为(wèi)在南极洲,所有相关国家都会坐下来,为现有问题(wèntí)找一个好的解决方案,比如关于旅游、航运和污染问题。而今天格陵兰面临的气候变化也是全球性问题,是由(yóu)全球人类活动造成的。欧洲、北美、亚洲等地的工业活动正在深刻影响北极地区。我们(wǒmen)应该(yīnggāi)设立国际(guójì)基金来协助格陵兰。在帮助格陵兰的过程中,他们应该决定自己想要什么,其他国家也可以从中获益。”埃尔柏林说。

另一方面,在格陵兰内部,气候变化与工业化进程共同推动(tuīdòng)着格陵兰社会的(de)转型,传统因纽特文化的传承也面临挑战。

玛伊肯在实地调研期间(qījiān)曾与当地因纽特土著女性(nǚxìng)交谈,得知如今传统服饰变得难以制作:“由于气候变化,动物们的脂肪层不像以往那般厚了(le),这也导致用皮毛(pímáo)制作的传统服饰,成品质量和保暖性不如从前。”

在其他地区,气候变化的影响则体现在食物种类上——有些常年能吃到的传统食材现在不见了(le)。例如某些往年会结冰的海域(hǎiyù)如今不再结冰,没有冰层就意味着海豹不会来这(zhè)片区域,随之而来的北极熊也会消失,这直接影响了当地传统食物的获取(huòqǔ)。

2025年4月7日,格林兰(lán)努克,格林兰新任自治政府总理耶恩斯-弗雷德里克·尼尔森(中)及民主党领导人与国会议员参加(cānjiā)宪法(xiànfǎ)大会仪式。

新战略重点关注区域伙伴关系的(de)强化,尤其是与加拿大、美国(měiguó)、冰岛等北极及北美邻国的合作,旨在促进(cùjìn)贸易、基础设施发展和外交关系的进步。面对气候变化带来的挑战,格陵兰将制定适应策略来保护其狩猎(shòuliè)、捕鱼产业,并利用丰富的矿产和能源资源支持全球绿色转型。

此外,格陵兰主张维持北极地区的和平稳定,反对该区域的军事化倾向(qīngxiàng),同时增强其在北约、丹麦和美国安全架构中(zhōng)的角色。通过与北极理事会、联合国及欧盟等多边机构的合作,格陵兰还将推动土著权利、人权以及保护其独特的文化(wénhuà)和经济特征(tèzhēng)。

然而2025年特朗普上台以来,一系列言辞令格陵兰人惊愕(jīngè)。

一位不愿意署名的格陵兰人表示,他对特朗普的言论感到担忧。“多年来我们一直感到非常安全,但突然间(jiān)局势变得如此紧张,这让我们感到害怕。我们不喜欢外界突然投来这么(zhème)多关注,因为这些干扰正在影响(yǐngxiǎng)我们的日常生活(rìchángshēnghuó)——大家甚至开始怀疑:我们要(yào)面临战争了吗?到底发生了什么?”

过去几个月一系列的变化似乎让格陵兰人再次陷入了(le)曾经(céngjīng)被殖民的历史(lìshǐ)阴影中,但(dàn)这一次,格陵兰人不再选择被动接受,而是希望主动发声。“格陵兰人拒绝让他人主宰这片土地的发展方向。”玛伊肯表示。

另一位不愿署名的(de)格陵兰人表示(biǎoshì):“在格陵兰,追求独立是(shì)普遍共识,但这需要一个漫长的过程(guòchéng)。要知道,我们人口实在太少了,(实现独立)并不容易。我们仍然需要与其他国家保持(bǎochí)合作来保障安全,但绝不愿意让外部势力来指挥我们该做什么——我们想要的是自主发声的权利。”

长期在格陵兰工作生活的(de)(de)丹麦人埃尔伯林对这片土地有着深厚的感情。 “是的,格陵兰人要的是尊重。要明白我们(丹麦)也曾是殖民者,格陵兰人口稀少却要守护(shǒuhù)辽阔疆域。如果美国想(xiǎng)武力占领格陵兰,他们随时可以做到。但当听到‘为了世界利益美国应该接管格陵兰’这种论调(lùndiào)时,当地人深感悲哀。若依此逻辑,美国可以吞并(tūnbìng)任何国家。”他说。

埃尔柏林指出,从格陵兰的视角(shìjiǎo)来看,当前最紧迫的是停止威胁行为——比如美国试图军事控制格陵兰的做法(zuòfǎ)。格陵兰不该成为(chéngwéi)美国的一个州,也不该变成其他大国争夺的地盘。这里应该成为和平之地。

“我常想起《南极条约》,因为(wèi)在南极洲,所有相关国家都会坐下来,为现有问题(wèntí)找一个好的解决方案,比如关于旅游、航运和污染问题。而今天格陵兰面临的气候变化也是全球性问题,是由(yóu)全球人类活动造成的。欧洲、北美、亚洲等地的工业活动正在深刻影响北极地区。我们(wǒmen)应该(yīnggāi)设立国际(guójì)基金来协助格陵兰。在帮助格陵兰的过程中,他们应该决定自己想要什么,其他国家也可以从中获益。”埃尔柏林说。

另一方面,在格陵兰内部,气候变化与工业化进程共同推动(tuīdòng)着格陵兰社会的(de)转型,传统因纽特文化的传承也面临挑战。

玛伊肯在实地调研期间(qījiān)曾与当地因纽特土著女性(nǚxìng)交谈,得知如今传统服饰变得难以制作:“由于气候变化,动物们的脂肪层不像以往那般厚了(le),这也导致用皮毛(pímáo)制作的传统服饰,成品质量和保暖性不如从前。”

在其他地区,气候变化的影响则体现在食物种类上——有些常年能吃到的传统食材现在不见了(le)。例如某些往年会结冰的海域(hǎiyù)如今不再结冰,没有冰层就意味着海豹不会来这(zhè)片区域,随之而来的北极熊也会消失,这直接影响了当地传统食物的获取(huòqǔ)。

当地时间2025年3月27日,格陵兰努克,艺术家斯特凡·巴尔杜森创作的(de)壁画展示了一位女性与(yǔ)一只北极熊。

极端天气事件频发更打乱了狩猎技艺、皮草鞣制等知识的(de)传递节奏,年轻人几乎没有机会(jīhuì)将狩猎和其他文化习俗代代相传。越来越多像玛伊肯一样的因纽特(yīnniǔtè)青年选择赴海外,寻求岛上无法获得的教育机会。据统计,格陵兰岛18-25岁青年中,超过(chāoguò)四成选择出国深造。

“我们在许多方面仍然非常传统。我们依然坚守古老的(de)(de)文化,并且我们热爱这样的生活(shēnghuó)方式(fāngshì)。我们与欧洲人截然不同,我们始终是(shì)因纽特人的一部分(因纽特人遍布加拿大、阿拉斯加和俄罗斯),所以我们的思维方式也有所不同(yǒusuǒbùtóng)。但同时,我们也需要新事物,比如采矿、iPhone等等。我想说,我们正在逐步适应(shìyìng)现代生活,但格陵兰人仍会延续夏季狩猎驯鹿、捕鱼等古老传统。他们既是坚守传统的人,也是十足的现代人。”玛伊肯说。

格陵兰岛的未来也许仍然充满着不确定性,但有一群像玛伊肯和奥尔斯(àoěrsī)维格一样的格陵兰人正在将新的思维方式带入(dàirù)到这个古老的文化中。就像玛伊肯所说的:“我们正在逐步(zhúbù)适应环境的改变,但我们仍会延续古老的传统,因为我们始终是因纽特人的一部分(yībùfèn)。”

在(zài)当前错综复杂的国际环境和大国博弈中,格陵兰人并未退缩。“我认为因纽(yīnniǔ)特人非常擅长在世界各地建立合作伙伴关系(guānxì),但关键在于,如果(rúguǒ)你选择与因纽特人合作,就必须尊重我们(wǒmen)的人权与自决权。这是我想要对各国(gèguó)政府,包括格陵兰政府传递的信息——始终坚持自主制定资源开发战略和政策;而与我们合作,必须建立在尊重和平等的基础之上。”

(实习生孙旺琪(sūnwàngqí)、邱乐陶对本文亦有贡献)

澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 刘栋 实习生 张杨

(本文来自澎湃新闻,更多(duō)原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

当地时间2025年3月27日,格陵兰努克,艺术家斯特凡·巴尔杜森创作的(de)壁画展示了一位女性与(yǔ)一只北极熊。

极端天气事件频发更打乱了狩猎技艺、皮草鞣制等知识的(de)传递节奏,年轻人几乎没有机会(jīhuì)将狩猎和其他文化习俗代代相传。越来越多像玛伊肯一样的因纽特(yīnniǔtè)青年选择赴海外,寻求岛上无法获得的教育机会。据统计,格陵兰岛18-25岁青年中,超过(chāoguò)四成选择出国深造。

“我们在许多方面仍然非常传统。我们依然坚守古老的(de)(de)文化,并且我们热爱这样的生活(shēnghuó)方式(fāngshì)。我们与欧洲人截然不同,我们始终是(shì)因纽特人的一部分(因纽特人遍布加拿大、阿拉斯加和俄罗斯),所以我们的思维方式也有所不同(yǒusuǒbùtóng)。但同时,我们也需要新事物,比如采矿、iPhone等等。我想说,我们正在逐步适应(shìyìng)现代生活,但格陵兰人仍会延续夏季狩猎驯鹿、捕鱼等古老传统。他们既是坚守传统的人,也是十足的现代人。”玛伊肯说。

格陵兰岛的未来也许仍然充满着不确定性,但有一群像玛伊肯和奥尔斯(àoěrsī)维格一样的格陵兰人正在将新的思维方式带入(dàirù)到这个古老的文化中。就像玛伊肯所说的:“我们正在逐步(zhúbù)适应环境的改变,但我们仍会延续古老的传统,因为我们始终是因纽特人的一部分(yībùfèn)。”

在(zài)当前错综复杂的国际环境和大国博弈中,格陵兰人并未退缩。“我认为因纽(yīnniǔ)特人非常擅长在世界各地建立合作伙伴关系(guānxì),但关键在于,如果(rúguǒ)你选择与因纽特人合作,就必须尊重我们(wǒmen)的人权与自决权。这是我想要对各国(gèguó)政府,包括格陵兰政府传递的信息——始终坚持自主制定资源开发战略和政策;而与我们合作,必须建立在尊重和平等的基础之上。”

(实习生孙旺琪(sūnwàngqí)、邱乐陶对本文亦有贡献)

澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 刘栋 实习生 张杨

(本文来自澎湃新闻,更多(duō)原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

玛伊肯·尤尔胡斯·保尔森站在她成长的(de)土地上眺望,冰川线在朦胧(ménglóng)的远方若隐若现。在这位因纽特女地质学家的童年记忆中(zhōng),祖母劳作的田埂尽头便是银白色的冰川。

退缩的(de)冰川线和裸露的土地 博·埃尔伯林(Bo Elberling) 拍摄,下同(xiàtóng)

“祖母常跟我说,以前冰原要(yào)广阔得多。”玛伊肯(Majken)告诉澎湃(pēngpài)新闻(www.thepaper.cn),如今,那些记忆中的(de)冰川边界已退缩至(zhì)数十公里外的内陆,曾经被冰雪覆盖的土地现在裸露出灰褐色的岩石,散落(sànluò)着被遗弃的冰屋残骸(cánhái)。“冰川是所有因纽特人的共同回忆,这里流传着许多关于冰川的故事,但这一切都在逐渐消失。”

无论从哪个(něigè)角度来看,格陵兰岛(因纽特语Kalaallit Nunaat)都是一个(yígè)独特而非凡的存在(zài)。作为世界上最大的岛屿,它位于北极和大西洋之间,大约相当于中国面积的四分之一,却仅有不到6万(wàn)人口。地广人稀加上地处偏远(piānyuǎn),这座巨大的岛屿在人类历史的大部分时间里并不引人关注。

气候变化正在(zhèngzài)改变这一切。作为极地岛屿,格陵兰岛的变暖(biànnuǎn)速度是世界其他地区的四倍,已经成为气候变化和全球变暖的象征。自1995年以来(yǐlái),该岛气温上升了约1.5℃。气温升高导致覆盖格陵兰岛80%国土面积的冰盖正在加速融化,冰川后退。《自然》杂志(zázhì)的研究(yánjiū)显示,在1985至2022年期间,格陵兰岛冰盖累计损失达1.14万亿吨——若以体积衡量(héngliáng),这些融化的冰足以填满5亿个标准游泳池(yóuyǒngchí)。

随着冰雪消融(bīngxuěxiāoróng),格陵兰岛所蕴含的(de)丰富矿产资源和(hé)北极航道引起了越来越多国际政客的兴趣。自今年1月上任以来,美国(měiguó)总统特朗普就一直表示有意收购格陵兰岛,并且不排除使用军事力量来获取该岛的可能性。

退缩的(de)冰川线和裸露的土地 博·埃尔伯林(Bo Elberling) 拍摄,下同(xiàtóng)

“祖母常跟我说,以前冰原要(yào)广阔得多。”玛伊肯(Majken)告诉澎湃(pēngpài)新闻(www.thepaper.cn),如今,那些记忆中的(de)冰川边界已退缩至(zhì)数十公里外的内陆,曾经被冰雪覆盖的土地现在裸露出灰褐色的岩石,散落(sànluò)着被遗弃的冰屋残骸(cánhái)。“冰川是所有因纽特人的共同回忆,这里流传着许多关于冰川的故事,但这一切都在逐渐消失。”

无论从哪个(něigè)角度来看,格陵兰岛(因纽特语Kalaallit Nunaat)都是一个(yígè)独特而非凡的存在(zài)。作为世界上最大的岛屿,它位于北极和大西洋之间,大约相当于中国面积的四分之一,却仅有不到6万(wàn)人口。地广人稀加上地处偏远(piānyuǎn),这座巨大的岛屿在人类历史的大部分时间里并不引人关注。

气候变化正在(zhèngzài)改变这一切。作为极地岛屿,格陵兰岛的变暖(biànnuǎn)速度是世界其他地区的四倍,已经成为气候变化和全球变暖的象征。自1995年以来(yǐlái),该岛气温上升了约1.5℃。气温升高导致覆盖格陵兰岛80%国土面积的冰盖正在加速融化,冰川后退。《自然》杂志(zázhì)的研究(yánjiū)显示,在1985至2022年期间,格陵兰岛冰盖累计损失达1.14万亿吨——若以体积衡量(héngliáng),这些融化的冰足以填满5亿个标准游泳池(yóuyǒngchí)。

随着冰雪消融(bīngxuěxiāoróng),格陵兰岛所蕴含的(de)丰富矿产资源和(hé)北极航道引起了越来越多国际政客的兴趣。自今年1月上任以来,美国(měiguó)总统特朗普就一直表示有意收购格陵兰岛,并且不排除使用军事力量来获取该岛的可能性。

在喧闹的(de)(de)国际舆论中,大国(dàguó)的声音往往吸引了绝大多数人的关注,但作为核心当事者的格陵兰人的声音却被忽视了,尤其是占格陵兰岛人口80%的因纽特原住民的声音。

“尽管我们因纽特人历来擅长适应环境,但如今气候变化速度远超以往,我们也难以跟上适应的节奏。”曾担任格陵兰(gélínglán)自治政府(zhèngfǔ)副(fù)总理,现任因纽特北极理事会(Inuit Circumpolar Council)主席(zhǔxí)的萨拉·奥尔斯维格(Sara Olsvig)告诉澎湃新闻,“在国际社会对格陵兰越来越(yuèláiyuè)关注(guānzhù)的背景下,纽特原住民们必须发出(fāchū)自己的声音。”正如格陵兰人所说(suǒshuō)的:“事关我们,必由我们参与。(Nothing about us without us.)”

3月,格陵兰举行了(le)大选,成立了新一届政府和议会,格陵兰人将发出怎样的声音备受外界关注。在大选后的几个月中,澎湃新闻采访了10多位与格陵兰有着密切关联的人士,包括格陵兰政府前官员、因纽特原住民、长期在格陵兰工作和生活的科学家、旅游业(lǚyóuyè)人士,试图展现出格陵兰人的声音——在气候变化(qìhòubiànhuà)引发的环境巨变、资源争夺、大国(dàguó)角力背景下,格陵兰人是如何看待(kàndài)这(zhè)一切并守护他们的家园?

千年冰原狩猎(shòuliè)文明的危机

“认识格陵兰首先要从打破脑海中的刻板(kèbǎn)印象开始。”从1991年至今,几乎每年都会去格陵兰岛调研(diàoyán)的哥本哈根大学地球科学(dìqiúkēxué)与自然资源管理系教授博·埃尔伯林(Bo Elberling)说。

在(zài)这片广袤的陆地上,南北以及东西之间的自然条件差异巨大。北部(běibù)地区年平均气温为零下(língxià)11摄氏度,永久冻土深度达300米,几乎是一片极地沙漠。

相比之下,格陵兰岛南部的年平均气温在零度以上,气候与挪威奥斯陆相似。那里有绿色的田野(tiányě)和牧场,几乎(jīhū)没有(méiyǒu)永久冻土,绵羊和麝牛在草地上漫步,秋天,地上能看见鲜花盛开的熊果草。

在喧闹的(de)(de)国际舆论中,大国(dàguó)的声音往往吸引了绝大多数人的关注,但作为核心当事者的格陵兰人的声音却被忽视了,尤其是占格陵兰岛人口80%的因纽特原住民的声音。

“尽管我们因纽特人历来擅长适应环境,但如今气候变化速度远超以往,我们也难以跟上适应的节奏。”曾担任格陵兰(gélínglán)自治政府(zhèngfǔ)副(fù)总理,现任因纽特北极理事会(Inuit Circumpolar Council)主席(zhǔxí)的萨拉·奥尔斯维格(Sara Olsvig)告诉澎湃新闻,“在国际社会对格陵兰越来越(yuèláiyuè)关注(guānzhù)的背景下,纽特原住民们必须发出(fāchū)自己的声音。”正如格陵兰人所说(suǒshuō)的:“事关我们,必由我们参与。(Nothing about us without us.)”

3月,格陵兰举行了(le)大选,成立了新一届政府和议会,格陵兰人将发出怎样的声音备受外界关注。在大选后的几个月中,澎湃新闻采访了10多位与格陵兰有着密切关联的人士,包括格陵兰政府前官员、因纽特原住民、长期在格陵兰工作和生活的科学家、旅游业(lǚyóuyè)人士,试图展现出格陵兰人的声音——在气候变化(qìhòubiànhuà)引发的环境巨变、资源争夺、大国(dàguó)角力背景下,格陵兰人是如何看待(kàndài)这(zhè)一切并守护他们的家园?

千年冰原狩猎(shòuliè)文明的危机

“认识格陵兰首先要从打破脑海中的刻板(kèbǎn)印象开始。”从1991年至今,几乎每年都会去格陵兰岛调研(diàoyán)的哥本哈根大学地球科学(dìqiúkēxué)与自然资源管理系教授博·埃尔伯林(Bo Elberling)说。

在(zài)这片广袤的陆地上,南北以及东西之间的自然条件差异巨大。北部(běibù)地区年平均气温为零下(língxià)11摄氏度,永久冻土深度达300米,几乎是一片极地沙漠。

相比之下,格陵兰岛南部的年平均气温在零度以上,气候与挪威奥斯陆相似。那里有绿色的田野(tiányě)和牧场,几乎(jīhū)没有(méiyǒu)永久冻土,绵羊和麝牛在草地上漫步,秋天,地上能看见鲜花盛开的熊果草。

关于气候变化的(de)(de)讨论大多都来自格陵兰以外,格陵兰的人们更常说(shuō)的是“今年冰层(bīngcéng)变厚了”或者“为什么今年没有结冰”这类细微变化的观察。在不同地区,变化各不相同,不过问题的关键在于,所有的变化都“越来越快”。

作为去过格陵兰岛超过30次(cì)的(de)华人旅游从业者,陈建恩(Joe Chan)去过格陵兰岛大部分的小镇和渔村,他对当地的气候变化有着直观且持续的观察。自2004年(nián)初次踏足这片土地以来,他亲眼见证了格陵兰岛显著的气温升高(shēnggāo)。

他回忆说,格陵兰岛康克鲁斯瓦格国际机场在2022年(nián)7月录得(lùdé)了28℃的“极端高温”——相当于(xiāngdāngyú)其历史同期均温的3.2倍,而该机场距离冰盖仅有(yǒu)30公里。气温升高下的直接结果就是(shì)冰川消融。格陵兰西部北纬69°处著名的伊鲁利沙特冰山(Ilulissat),自(zì)1850年有记录以来已后退了大约40公里。值得注意的是:近20年的后退速度几乎等同于之前100年的总和,并且这种后退增速的趋势没有停止的迹象(jìxiàng)。

丹麦和格陵兰(gélínglán)国家地质调查局(GEUS)的科学家威廉·科尔(kēěr)根(William Colgan)教授长期从事格陵兰岛冰盖研究,他表示在已有的升温情况下,格陵兰岛每(měi)小时(xiǎoshí)大约会流失2700万吨冰,估计未来格陵兰冰盖将(jiāng)不可避免地面临大约3.3%的体积损失,这将导致全球海平面上升27厘米。

关于气候变化的(de)(de)讨论大多都来自格陵兰以外,格陵兰的人们更常说(shuō)的是“今年冰层(bīngcéng)变厚了”或者“为什么今年没有结冰”这类细微变化的观察。在不同地区,变化各不相同,不过问题的关键在于,所有的变化都“越来越快”。

作为去过格陵兰岛超过30次(cì)的(de)华人旅游从业者,陈建恩(Joe Chan)去过格陵兰岛大部分的小镇和渔村,他对当地的气候变化有着直观且持续的观察。自2004年(nián)初次踏足这片土地以来,他亲眼见证了格陵兰岛显著的气温升高(shēnggāo)。

他回忆说,格陵兰岛康克鲁斯瓦格国际机场在2022年(nián)7月录得(lùdé)了28℃的“极端高温”——相当于(xiāngdāngyú)其历史同期均温的3.2倍,而该机场距离冰盖仅有(yǒu)30公里。气温升高下的直接结果就是(shì)冰川消融。格陵兰西部北纬69°处著名的伊鲁利沙特冰山(Ilulissat),自(zì)1850年有记录以来已后退了大约40公里。值得注意的是:近20年的后退速度几乎等同于之前100年的总和,并且这种后退增速的趋势没有停止的迹象(jìxiàng)。

丹麦和格陵兰(gélínglán)国家地质调查局(GEUS)的科学家威廉·科尔(kēěr)根(William Colgan)教授长期从事格陵兰岛冰盖研究,他表示在已有的升温情况下,格陵兰岛每(měi)小时(xiǎoshí)大约会流失2700万吨冰,估计未来格陵兰冰盖将(jiāng)不可避免地面临大约3.3%的体积损失,这将导致全球海平面上升27厘米。

“煎饼(jiānbǐng)冰” 凯凯塔尔苏阿克(Qeqertarsuaq)

然而讽刺的是,尽管冰消融导致的海平面上升对全世界都产生了(le)影响(yǐngxiǎng),但格陵兰本身却是例外。由于冰盖重量减轻,格陵兰陆地(lùdì)实际上正在“抬升”,而且抬升速度超过(chāoguò)了海平面上升速度。因此,部分港口出现了航道变浅的问题。

陈建恩曾在(zài)格陵兰(gélínglán)北部图勒(túlēi)社区进行实地调研,发现当地海冰封冻期近年来已从10月(yuè)推迟至次年3月,冰层厚度从2米降至0.5—1米,冰层开始变得脆弱无法承力,这彻底改变了因纽特人千年传承的狩猎模式。

“变薄的(de)(de)冰层让(ràng)传统狩猎路线充满危险,捕猎季缩短导致猎物锐减。”陈建恩(chénjiànēn)说。因纽特人的文化与冰层深度绑定,海冰的变化(biànhuà)对西格陵兰、北格陵兰的狩猎文明产生的打击近乎毁灭性。传统的狩猎技巧无法发挥作用,许多由数十至百人组成的狩猎聚居村落,正随着海冰消退逐渐消失。

由于捕猎季缩短猎物减少(jiǎnshǎo),因纽特人的(de)狩猎犬数量(shùliàng)也大大降低。高峰时期,格陵兰岛的狩猎犬数量约为3万只,而现在则降到了1.5万只左右,减少了约50%。未来,格陵兰雪橇犬的文化是否能保留下来或是(huòshì)一个未知数。

作为格陵兰经济收入主要(zhǔyào)来源的渔业,同样承受着海洋(hǎiyáng)升温的冲击。埃尔伯林教授指出,随着海洋温度持续升高,鱼类种群分布发生了显著变化(biànhuà),一些传统渔场出现了前所未有的鱼种,而原有(yuányǒu)经济鱼种则逐渐向北迁移。

埃尔伯(āiěrbó)林教授举例说明:“如果一个以鳕鱼捕捞加工为主的(de)村庄,突然发现鳕鱼群已迁移至100-200公里外的海域,整个产业链就会面临转型压力。他们不得不转向捕捞虾类或其他新出现的鱼种。尽管从整体来看,格陵兰海域的渔业资源依然(yīrán)丰富,但特定鱼种的消失仍迫使许多传统(chuántǒng)渔业社区进行艰难转型。这种气候变化带来的不可预测性和不确定性给当地经济发展(fāzhǎn)提出了越来越多的挑战(tiǎozhàn)。”埃尔伯林说(línshuō)。

“煎饼(jiānbǐng)冰” 凯凯塔尔苏阿克(Qeqertarsuaq)

然而讽刺的是,尽管冰消融导致的海平面上升对全世界都产生了(le)影响(yǐngxiǎng),但格陵兰本身却是例外。由于冰盖重量减轻,格陵兰陆地(lùdì)实际上正在“抬升”,而且抬升速度超过(chāoguò)了海平面上升速度。因此,部分港口出现了航道变浅的问题。

陈建恩曾在(zài)格陵兰(gélínglán)北部图勒(túlēi)社区进行实地调研,发现当地海冰封冻期近年来已从10月(yuè)推迟至次年3月,冰层厚度从2米降至0.5—1米,冰层开始变得脆弱无法承力,这彻底改变了因纽特人千年传承的狩猎模式。

“变薄的(de)(de)冰层让(ràng)传统狩猎路线充满危险,捕猎季缩短导致猎物锐减。”陈建恩(chénjiànēn)说。因纽特人的文化与冰层深度绑定,海冰的变化(biànhuà)对西格陵兰、北格陵兰的狩猎文明产生的打击近乎毁灭性。传统的狩猎技巧无法发挥作用,许多由数十至百人组成的狩猎聚居村落,正随着海冰消退逐渐消失。

由于捕猎季缩短猎物减少(jiǎnshǎo),因纽特人的(de)狩猎犬数量(shùliàng)也大大降低。高峰时期,格陵兰岛的狩猎犬数量约为3万只,而现在则降到了1.5万只左右,减少了约50%。未来,格陵兰雪橇犬的文化是否能保留下来或是(huòshì)一个未知数。

作为格陵兰经济收入主要(zhǔyào)来源的渔业,同样承受着海洋(hǎiyáng)升温的冲击。埃尔伯林教授指出,随着海洋温度持续升高,鱼类种群分布发生了显著变化(biànhuà),一些传统渔场出现了前所未有的鱼种,而原有(yuányǒu)经济鱼种则逐渐向北迁移。

埃尔伯(āiěrbó)林教授举例说明:“如果一个以鳕鱼捕捞加工为主的(de)村庄,突然发现鳕鱼群已迁移至100-200公里外的海域,整个产业链就会面临转型压力。他们不得不转向捕捞虾类或其他新出现的鱼种。尽管从整体来看,格陵兰海域的渔业资源依然(yīrán)丰富,但特定鱼种的消失仍迫使许多传统(chuántǒng)渔业社区进行艰难转型。这种气候变化带来的不可预测性和不确定性给当地经济发展(fāzhǎn)提出了越来越多的挑战(tiǎozhàn)。”埃尔伯林说(línshuō)。

融化的冻土,8月(yuè) 扎肯伯格(Zackenberg)

此外,冻土层退化正在成为新的灾害隐患。由于格陵兰北部建筑普遍直接建于冻土层之上,逐年加剧的冻土融化(rónghuà)导致地基沉降,陈建恩观察发现,北格陵兰大量民居房屋出现(chūxiàn)墙体开裂、地基移位等现象。这种“缓慢(huǎnmàn)的地质灾害”虽未立即威胁生命(shēngmìng),但持续破坏基础设施,包括一些旧机场跑道也因为冻土融化而(ér)导致路面坍塌(tāntā)损毁,不得不重建。

融冰之下的(de)矿藏和新航道

萨拉·奥尔斯维格在格陵兰岛迪斯科湾的一个村庄长大,小时候,她经常(jīngcháng)乘坐狗拉雪(xuě)橇在冰冻的大海和(hé)湖泊上钓鱼。她很清楚自己的家乡发生了多大的变化:如今海冰经常是湿漉漉的,空气潮湿或有雾,雪很粘,这(zhè)使得狩猎和捕鱼变得更加困难。

“现在当我去看望父母时,我们不能像小时候那样去冰上钓鱼,这是我们小时候非常喜欢的(de)一项活动,我们已经看到(kàndào)了气候变化对当地社区的一些非常严重的影响。”奥尔斯(àoěrsī)维格说。

然而气候变化带来(dàilái)的影响远非仅此而已,格陵兰岛或许是最佳的案例之一。美国总统特朗普今年1月当选(dāngxuǎn)后发表的一系列惊人言论更是将这个原本“岁月静好”的岛屿推上(tuīshàng)了全球舆论关注的焦点。

事实上(shìshíshàng),美国总统历史上曾多次对格陵兰岛(gélínglándǎo)表示出(chū)“兴趣”。2017年特朗普第一次在任期间,就曾多次提及收购格陵兰岛计划(jìhuà)。在第二次上任后,他再次表示,出于(chūyú)“经济安全”和“保护自由世界”的需要,美国必须收购格陵兰岛。这一言论引发格陵兰岛的强烈震动,当地因纽特原住民谴责其将领土视为商品的荒谬主张。

融化的冻土,8月(yuè) 扎肯伯格(Zackenberg)

此外,冻土层退化正在成为新的灾害隐患。由于格陵兰北部建筑普遍直接建于冻土层之上,逐年加剧的冻土融化(rónghuà)导致地基沉降,陈建恩观察发现,北格陵兰大量民居房屋出现(chūxiàn)墙体开裂、地基移位等现象。这种“缓慢(huǎnmàn)的地质灾害”虽未立即威胁生命(shēngmìng),但持续破坏基础设施,包括一些旧机场跑道也因为冻土融化而(ér)导致路面坍塌(tāntā)损毁,不得不重建。

融冰之下的(de)矿藏和新航道

萨拉·奥尔斯维格在格陵兰岛迪斯科湾的一个村庄长大,小时候,她经常(jīngcháng)乘坐狗拉雪(xuě)橇在冰冻的大海和(hé)湖泊上钓鱼。她很清楚自己的家乡发生了多大的变化:如今海冰经常是湿漉漉的,空气潮湿或有雾,雪很粘,这(zhè)使得狩猎和捕鱼变得更加困难。

“现在当我去看望父母时,我们不能像小时候那样去冰上钓鱼,这是我们小时候非常喜欢的(de)一项活动,我们已经看到(kàndào)了气候变化对当地社区的一些非常严重的影响。”奥尔斯(àoěrsī)维格说。

然而气候变化带来(dàilái)的影响远非仅此而已,格陵兰岛或许是最佳的案例之一。美国总统特朗普今年1月当选(dāngxuǎn)后发表的一系列惊人言论更是将这个原本“岁月静好”的岛屿推上(tuīshàng)了全球舆论关注的焦点。

事实上(shìshíshàng),美国总统历史上曾多次对格陵兰岛(gélínglándǎo)表示出(chū)“兴趣”。2017年特朗普第一次在任期间,就曾多次提及收购格陵兰岛计划(jìhuà)。在第二次上任后,他再次表示,出于(chūyú)“经济安全”和“保护自由世界”的需要,美国必须收购格陵兰岛。这一言论引发格陵兰岛的强烈震动,当地因纽特原住民谴责其将领土视为商品的荒谬主张。

当地时间2025年3月15日,格陵兰(gélínglán)努克,抗议者在美国(měiguó)领事馆前举着写有“我们不是待售(dàishòu)品”的标牌,举行以“格陵兰属于格陵兰人民”为口号的示威。

据当地媒体报道,格陵兰首府(shǒufǔ)努克及多座城市爆发大规模游行(yóuxíng),“格陵兰人十分和平(hépíng),但这一次在居住人口仅6500人的小镇上,参与游行人数都达到了600人。”陈建恩说。

奥尔斯维格在任因纽特北极理事会主席(zhǔxí)前曾任格陵兰副总理兼社会事务、家庭、性别平等和司法部长。她于2013年当选格陵兰议会议员,并于2014年至2018年担任(dānrèn)因纽特人阿(ā)塔卡提吉特(jítè)党领袖。2011年至2014年,她代表格陵兰在丹麦议会任职。

对于特朗普的言论,奥尔斯维格(wéigé)引用了理事会发表的声明作为回应:“我们不认为存在‘更好的殖民者’。我们绝不接受(jiēshòu)被另一个国家(guójiā)殖民。”声明强调,格陵兰致力于(zhìlìyú)通过平等外交建立伙伴关系,希望与周边国家开展有尊严(zūnyán)的对话,建立外交合作,坚决反对“买卖领土”的殖民思维。

回顾格陵兰(gélínglán)岛的历史,其实一直都充满探险(tànxiǎn)、殖民、独立(dúlì)运动以及地缘(dìyuán)政治博弈的影子。当地最早的居民可追溯至公元前2500年左右。公元982年,挪威探险家埃里克·雷德发现了格陵兰,并在986年建立了东、西两个定居点,但他命名的“格陵兰”因小冰期的到来而(ér)逐渐难以维持,维京殖民地最终消失。

1380年丹麦与挪威(nuówēi)结盟后共同管辖格陵兰,直到1814年《基尔条约(tiáoyuē)》签订(qiāndìng),丹麦获得主权。二战期间,丹麦被德国占领,格陵兰由美国代管,战后重新归(guī)丹麦。1979年格陵兰取得内部自治权,2009年进一步扩大自治范围,包括管理自然资源(zìránzīyuán)的权利,但外交和国防事务仍由丹麦负责。

根据自治法(第二十一条),格陵兰可通过全民公投及丹麦(dānmài)议会批准实现独立。不过民调显示,大部分格陵兰人倾向于经济上减少对丹麦依赖后(hòu)再独立,并希望拓展与其他国家的贸易往来(màoyìwǎnglái)。

格陵兰的战略位置曾使其在(zài)冷战时期成为重要军事基地,特别是(shì)图勒空军基地,作为美国弹道导弹预警系统的关键节点(jiédiǎn)用于监视苏联活动。

2020年,美国在格陵兰岛重启大使馆,标志着对格陵兰的(de)“关注”再度(zàidù)升温。今年1月7日,特朗普总统的儿子小唐纳德(tángnàdé)对格陵兰岛进行了为期一天的访问。他当天在社交媒体上发帖称“让格陵兰再次伟大(wěidà)起来”,并指责丹麦阻止其自治领土开发“其拥有的丰富自然资源,无论是煤炭、铀、稀土或其他稀有矿物、例如黄金和(hé)钻石”。

这次表态证实了格陵兰岛丰富的(de)(de)矿产资源是美国对其再度“关注(guānzhù)”的重要原因之一。据统计,格陵兰岛上蕴含着大量矿产资源,这些(zhèxiē)资源对于高科技产业的发展至关重要。而随着气候变暖,开采原本深埋在冰雪之下的矿藏变得更为可行。

玛伊肯和她在格陵兰地质调查局(GES)同事们主要负责格陵兰的(de)地质测绘和矿产资源调查,对于当地的岩石(yánshí)构成(gòuchéng)和矿产资源潜力(qiánlì)有着一手的认知。她介绍道,格陵兰不仅是幅员辽阔的国度,更是一片地质年龄极其古老的土地。

“格陵兰拥有全球最(zuì)古老的岩石——就拿我们现在所在的努克地区来说,这里分布着格陵兰最古老的地质单元,部分(bùfèn)岩层的年龄高达(gāodá)38亿年。格陵兰确实蕴藏着丰富(fēngfù)多样的矿藏资源,随着冰层不断融化,可能还会发现更多矿产资源。”玛伊肯说。

玛伊肯和当地政府正在(zài)做的(de)工作是将格陵兰(gélínglán)的整体地质概况测绘成(chéng)地图,而后通过发放勘探许可证,让企业开展更精细的勘探。然而,据她介绍,目前整个格陵兰实际上并没有一家公司在开发矿产上实现了盈利。

当地时间2025年3月15日,格陵兰(gélínglán)努克,抗议者在美国(měiguó)领事馆前举着写有“我们不是待售(dàishòu)品”的标牌,举行以“格陵兰属于格陵兰人民”为口号的示威。

据当地媒体报道,格陵兰首府(shǒufǔ)努克及多座城市爆发大规模游行(yóuxíng),“格陵兰人十分和平(hépíng),但这一次在居住人口仅6500人的小镇上,参与游行人数都达到了600人。”陈建恩说。

奥尔斯维格在任因纽特北极理事会主席(zhǔxí)前曾任格陵兰副总理兼社会事务、家庭、性别平等和司法部长。她于2013年当选格陵兰议会议员,并于2014年至2018年担任(dānrèn)因纽特人阿(ā)塔卡提吉特(jítè)党领袖。2011年至2014年,她代表格陵兰在丹麦议会任职。

对于特朗普的言论,奥尔斯维格(wéigé)引用了理事会发表的声明作为回应:“我们不认为存在‘更好的殖民者’。我们绝不接受(jiēshòu)被另一个国家(guójiā)殖民。”声明强调,格陵兰致力于(zhìlìyú)通过平等外交建立伙伴关系,希望与周边国家开展有尊严(zūnyán)的对话,建立外交合作,坚决反对“买卖领土”的殖民思维。

回顾格陵兰(gélínglán)岛的历史,其实一直都充满探险(tànxiǎn)、殖民、独立(dúlì)运动以及地缘(dìyuán)政治博弈的影子。当地最早的居民可追溯至公元前2500年左右。公元982年,挪威探险家埃里克·雷德发现了格陵兰,并在986年建立了东、西两个定居点,但他命名的“格陵兰”因小冰期的到来而(ér)逐渐难以维持,维京殖民地最终消失。

1380年丹麦与挪威(nuówēi)结盟后共同管辖格陵兰,直到1814年《基尔条约(tiáoyuē)》签订(qiāndìng),丹麦获得主权。二战期间,丹麦被德国占领,格陵兰由美国代管,战后重新归(guī)丹麦。1979年格陵兰取得内部自治权,2009年进一步扩大自治范围,包括管理自然资源(zìránzīyuán)的权利,但外交和国防事务仍由丹麦负责。

根据自治法(第二十一条),格陵兰可通过全民公投及丹麦(dānmài)议会批准实现独立。不过民调显示,大部分格陵兰人倾向于经济上减少对丹麦依赖后(hòu)再独立,并希望拓展与其他国家的贸易往来(màoyìwǎnglái)。

格陵兰的战略位置曾使其在(zài)冷战时期成为重要军事基地,特别是(shì)图勒空军基地,作为美国弹道导弹预警系统的关键节点(jiédiǎn)用于监视苏联活动。

2020年,美国在格陵兰岛重启大使馆,标志着对格陵兰的(de)“关注”再度(zàidù)升温。今年1月7日,特朗普总统的儿子小唐纳德(tángnàdé)对格陵兰岛进行了为期一天的访问。他当天在社交媒体上发帖称“让格陵兰再次伟大(wěidà)起来”,并指责丹麦阻止其自治领土开发“其拥有的丰富自然资源,无论是煤炭、铀、稀土或其他稀有矿物、例如黄金和(hé)钻石”。

这次表态证实了格陵兰岛丰富的(de)(de)矿产资源是美国对其再度“关注(guānzhù)”的重要原因之一。据统计,格陵兰岛上蕴含着大量矿产资源,这些(zhèxiē)资源对于高科技产业的发展至关重要。而随着气候变暖,开采原本深埋在冰雪之下的矿藏变得更为可行。

玛伊肯和她在格陵兰地质调查局(GES)同事们主要负责格陵兰的(de)地质测绘和矿产资源调查,对于当地的岩石(yánshí)构成(gòuchéng)和矿产资源潜力(qiánlì)有着一手的认知。她介绍道,格陵兰不仅是幅员辽阔的国度,更是一片地质年龄极其古老的土地。

“格陵兰拥有全球最(zuì)古老的岩石——就拿我们现在所在的努克地区来说,这里分布着格陵兰最古老的地质单元,部分(bùfèn)岩层的年龄高达(gāodá)38亿年。格陵兰确实蕴藏着丰富(fēngfù)多样的矿藏资源,随着冰层不断融化,可能还会发现更多矿产资源。”玛伊肯说。

玛伊肯和当地政府正在(zài)做的(de)工作是将格陵兰(gélínglán)的整体地质概况测绘成(chéng)地图,而后通过发放勘探许可证,让企业开展更精细的勘探。然而,据她介绍,目前整个格陵兰实际上并没有一家公司在开发矿产上实现了盈利。

“目前格陵兰只有两处运营中(zhōng)的矿山,但产量都很低。一处开采斜长岩(xiézhǎngyán)(orthocis),这种矿物用于制造玻璃纤维、陶瓷、纸张填料等产品。另一处是南格陵兰的金矿项目,原本(yuánběn)计划生产金锭,但实际上开采作业尚未真正启动。”她(tā)说。

事实上,格陵兰的矿产开采面临诸多挑战,主要障碍在于其地理位置极其(jíqí)偏远,每年仅有约三个月的时间(shíjiān)适合作业(zuòyè)。即便采用露天开采方式,也需要将矿石运往(yùnwǎng)欧洲或北美的冶炼厂进行处理,而适宜船舶运输的时间窗口非常短暂。

“格陵兰人口稀少且分布极广,基础设施极为有限。”玛伊肯指出,“如果(rúguǒ)要建立矿场(kuàngchǎng),所有基础设施都需从零开始建设,包括道路、飞机跑道、港口以及解决能源供应问题。单是(dānshì)能源问题就可能耗时数年(shùnián)。”

而且采矿本身并非最难的(de)部分,真正的挑战在于矿石的后续提炼过程。不同类型的矿石需要不同的提取工艺,有时甚至需要为单一矿种定制加工(jiāgōng)设备。例如,金矿相对容易处理,而某些矿种则需要复杂的化学过程才能分离目标元素。此外,由于本地技术(jìshù)人才稀缺(xīquē),项目启动阶段往往需要引进外籍劳动力(láodònglì),这也增加了复杂性。

尽管采矿业能创造就业机会,但也存在争议,特别是关于利润分配(lìrùnfēnpèi)的(de)问题。当地人担忧大部分收益可能流向国外公司,而格陵兰仅留下环境污染。因此,在推动矿业发展的同时(tóngshí),如何平衡经济效益与环境保护成为了一个重要议题(yìtí)。

总体而言,格陵兰对矿业开发持开放态度,并将采矿(cǎikuàng)视为潜在收入来源。但在决策过程中(zhōng)常常面临挑战,因为他们对资源开发项目(xiàngmù)缺乏完全自主权。“因纽特(yīnniǔtè)地方政府最重要的是坚持“自决权”原则——是否开展采矿活动,必须由当地原住民决定。”玛伊肯说。

气候变暖不仅重塑格陵兰生态,带来新(xīn)的矿产开发机遇,也改变(gǎibiàn)着北极地区(dìqū)乃至(nǎizhì)全球的航运格局。2023年,连接大西洋和太平洋的巴拿马运河遭遇严重干旱,导致运河限航。在这种情况下,开设北极高纬度新航道在越来越多人看来将成为(chéngwéi)新的可行方案。随着北极冰盖的融化,新的海上航线正在形成(xíngchéng),这可能使格陵兰岛在未来成为连接各大洲的关键节点。

埃尔伯林教授曾参与部分(bùfèn)北极(běijí)(běijí)航段的科考,他认为北极航线必将成为现实。未来5到10年内,北极航线的开发程度将直接取决于破冰船的使用量。随着破冰船数量的增加,穿越北极水域(shuǐyù)的路线将变得更短、更便捷。

“其实主要只有两个问题:一是航线每年何时开始可以(kěyǐ)使用;二是航线一年中能保持通航(tōngháng)的时间有多长。预计(yùjì)大约15年后,夏季穿越北极可能不再需要破冰船护航。从技术角度来看,常年通航不仅可行,而且是节能减排的绿色解决方案。这意味着未来的北极航线不仅能提高运输(yùnshū)效率,还能减少对环境的影响。”埃尔伯林说(línshuō)。

但因纽特人对此保持谨慎。因纽特原住民的生活实践离不开海洋,他们认为保护(bǎohù)北极海洋区域环境至关重要。奥尔斯维格表示(biǎoshì):“船只增多会导致水下辐射噪声增加,这属于污染范畴(fànchóu),会影响鲸鱼(jīngyú)、海豹等海洋哺乳动物,破坏生态系统。”尽管多数因纽特人明白北极航运发展不可避免,但他们仍然希望能够参与(cānyù)到北极航运的规划中。

“目前格陵兰只有两处运营中(zhōng)的矿山,但产量都很低。一处开采斜长岩(xiézhǎngyán)(orthocis),这种矿物用于制造玻璃纤维、陶瓷、纸张填料等产品。另一处是南格陵兰的金矿项目,原本(yuánběn)计划生产金锭,但实际上开采作业尚未真正启动。”她(tā)说。

事实上,格陵兰的矿产开采面临诸多挑战,主要障碍在于其地理位置极其(jíqí)偏远,每年仅有约三个月的时间(shíjiān)适合作业(zuòyè)。即便采用露天开采方式,也需要将矿石运往(yùnwǎng)欧洲或北美的冶炼厂进行处理,而适宜船舶运输的时间窗口非常短暂。

“格陵兰人口稀少且分布极广,基础设施极为有限。”玛伊肯指出,“如果(rúguǒ)要建立矿场(kuàngchǎng),所有基础设施都需从零开始建设,包括道路、飞机跑道、港口以及解决能源供应问题。单是(dānshì)能源问题就可能耗时数年(shùnián)。”

而且采矿本身并非最难的(de)部分,真正的挑战在于矿石的后续提炼过程。不同类型的矿石需要不同的提取工艺,有时甚至需要为单一矿种定制加工(jiāgōng)设备。例如,金矿相对容易处理,而某些矿种则需要复杂的化学过程才能分离目标元素。此外,由于本地技术(jìshù)人才稀缺(xīquē),项目启动阶段往往需要引进外籍劳动力(láodònglì),这也增加了复杂性。

尽管采矿业能创造就业机会,但也存在争议,特别是关于利润分配(lìrùnfēnpèi)的(de)问题。当地人担忧大部分收益可能流向国外公司,而格陵兰仅留下环境污染。因此,在推动矿业发展的同时(tóngshí),如何平衡经济效益与环境保护成为了一个重要议题(yìtí)。

总体而言,格陵兰对矿业开发持开放态度,并将采矿(cǎikuàng)视为潜在收入来源。但在决策过程中(zhōng)常常面临挑战,因为他们对资源开发项目(xiàngmù)缺乏完全自主权。“因纽特(yīnniǔtè)地方政府最重要的是坚持“自决权”原则——是否开展采矿活动,必须由当地原住民决定。”玛伊肯说。

气候变暖不仅重塑格陵兰生态,带来新(xīn)的矿产开发机遇,也改变(gǎibiàn)着北极地区(dìqū)乃至(nǎizhì)全球的航运格局。2023年,连接大西洋和太平洋的巴拿马运河遭遇严重干旱,导致运河限航。在这种情况下,开设北极高纬度新航道在越来越多人看来将成为(chéngwéi)新的可行方案。随着北极冰盖的融化,新的海上航线正在形成(xíngchéng),这可能使格陵兰岛在未来成为连接各大洲的关键节点。

埃尔伯林教授曾参与部分(bùfèn)北极(běijí)(běijí)航段的科考,他认为北极航线必将成为现实。未来5到10年内,北极航线的开发程度将直接取决于破冰船的使用量。随着破冰船数量的增加,穿越北极水域(shuǐyù)的路线将变得更短、更便捷。

“其实主要只有两个问题:一是航线每年何时开始可以(kěyǐ)使用;二是航线一年中能保持通航(tōngháng)的时间有多长。预计(yùjì)大约15年后,夏季穿越北极可能不再需要破冰船护航。从技术角度来看,常年通航不仅可行,而且是节能减排的绿色解决方案。这意味着未来的北极航线不仅能提高运输(yùnshū)效率,还能减少对环境的影响。”埃尔伯林说(línshuō)。

但因纽特人对此保持谨慎。因纽特原住民的生活实践离不开海洋,他们认为保护(bǎohù)北极海洋区域环境至关重要。奥尔斯维格表示(biǎoshì):“船只增多会导致水下辐射噪声增加,这属于污染范畴(fànchóu),会影响鲸鱼(jīngyú)、海豹等海洋哺乳动物,破坏生态系统。”尽管多数因纽特人明白北极航运发展不可避免,但他们仍然希望能够参与(cānyù)到北极航运的规划中。

当地时间2024年4月(yuè)26日,丹麦格陵兰岛,因纽特猎人(lièrén)在海冰上捕猎海豹。

作为北极居民,格陵兰人一直在致力于寻求经济发展与(yǔ)环境保护的平衡。奥尔斯维格表示:“我们认为(rènwéi)自己离不开自然,人类和自然是一体的。因此,我们认为,任何(rènhé)对(duì)自然环境的管理与政策都与因纽特土著的生存方式和人权息息相关。”

2021年11月,因纽特北极(běijí)圈理事会(lǐshìhuì)获得了国际(guójì)海事组织(IMO)的临时非政府组织咨询地位。作为首个获得IMO临时咨询地位的土著组织,因纽特北极理事会将于今年(jīnnián)7月接受IMO理事会对其申请的正式投票。奥尔斯维格在接受采访时呼吁:“我们迫切需要国际社会的支持。对我们而言,气候变化背景(bèijǐng)下,我们必须参与北极航运规则的制定(zhìdìng),发出自己的声音。”

奥尔斯(àoěrsī)维格还指出,尽管受到的(de)影响巨大,格陵兰人却是对于温室气体排放贡献最少的群体之一。但当前(dāngqián)联合国系统设立的气候融资机制,包括“损失与损害基金”的设立方式,北极土著群体很难获得,大部分(dàbùfèn)资金无法惠及因纽特人。

格陵兰需找到(zhǎodào)自己的位置

历史上,因纽特人经历了从“被动接受”到(dào)“自主(zìzhǔ)决策”的历史性转变。2009年,丹麦《自治法案》生效,明确承认格陵兰因纽特人为“拥有自决权的独立民族”,赋予其在资源(zīyuán)开发、环境保护等(děng)领域的实质决策权。

“让我回想一下我的童年。其实自我小时候以来,格陵兰已经(yǐjīng)发生(fāshēng)了翻天覆地的变化。那时(nàshí)我们连地下资源的开采权都没有,这些权利还掌握在丹麦手中。直到2010年,格陵兰才重新获得这些矿产资源的自主权(zìzhǔquán)。”玛伊肯回忆道。

2024年,格陵兰政府(zhèngfǔ)发布了首份(shǒufèn)为期十年的外交、安全与国防政策(zhèngcè)战略(2024-2033)。此(cǐ)战略强调了自决权的重要性,并致力于提升格陵兰在国际舞台上的地位,确保北极事务决策中包含格陵兰的直接参与。

当地时间2024年4月(yuè)26日,丹麦格陵兰岛,因纽特猎人(lièrén)在海冰上捕猎海豹。

作为北极居民,格陵兰人一直在致力于寻求经济发展与(yǔ)环境保护的平衡。奥尔斯维格表示:“我们认为(rènwéi)自己离不开自然,人类和自然是一体的。因此,我们认为,任何(rènhé)对(duì)自然环境的管理与政策都与因纽特土著的生存方式和人权息息相关。”

2021年11月,因纽特北极(běijí)圈理事会(lǐshìhuì)获得了国际(guójì)海事组织(IMO)的临时非政府组织咨询地位。作为首个获得IMO临时咨询地位的土著组织,因纽特北极理事会将于今年(jīnnián)7月接受IMO理事会对其申请的正式投票。奥尔斯维格在接受采访时呼吁:“我们迫切需要国际社会的支持。对我们而言,气候变化背景(bèijǐng)下,我们必须参与北极航运规则的制定(zhìdìng),发出自己的声音。”

奥尔斯(àoěrsī)维格还指出,尽管受到的(de)影响巨大,格陵兰人却是对于温室气体排放贡献最少的群体之一。但当前(dāngqián)联合国系统设立的气候融资机制,包括“损失与损害基金”的设立方式,北极土著群体很难获得,大部分(dàbùfèn)资金无法惠及因纽特人。

格陵兰需找到(zhǎodào)自己的位置

历史上,因纽特人经历了从“被动接受”到(dào)“自主(zìzhǔ)决策”的历史性转变。2009年,丹麦《自治法案》生效,明确承认格陵兰因纽特人为“拥有自决权的独立民族”,赋予其在资源(zīyuán)开发、环境保护等(děng)领域的实质决策权。

“让我回想一下我的童年。其实自我小时候以来,格陵兰已经(yǐjīng)发生(fāshēng)了翻天覆地的变化。那时(nàshí)我们连地下资源的开采权都没有,这些权利还掌握在丹麦手中。直到2010年,格陵兰才重新获得这些矿产资源的自主权(zìzhǔquán)。”玛伊肯回忆道。

2024年,格陵兰政府(zhèngfǔ)发布了首份(shǒufèn)为期十年的外交、安全与国防政策(zhèngcè)战略(2024-2033)。此(cǐ)战略强调了自决权的重要性,并致力于提升格陵兰在国际舞台上的地位,确保北极事务决策中包含格陵兰的直接参与。

2025年4月7日,格林兰(lán)努克,格林兰新任自治政府总理耶恩斯-弗雷德里克·尼尔森(中)及民主党领导人与国会议员参加(cānjiā)宪法(xiànfǎ)大会仪式。

新战略重点关注区域伙伴关系的(de)强化,尤其是与加拿大、美国(měiguó)、冰岛等北极及北美邻国的合作,旨在促进(cùjìn)贸易、基础设施发展和外交关系的进步。面对气候变化带来的挑战,格陵兰将制定适应策略来保护其狩猎(shòuliè)、捕鱼产业,并利用丰富的矿产和能源资源支持全球绿色转型。

此外,格陵兰主张维持北极地区的和平稳定,反对该区域的军事化倾向(qīngxiàng),同时增强其在北约、丹麦和美国安全架构中(zhōng)的角色。通过与北极理事会、联合国及欧盟等多边机构的合作,格陵兰还将推动土著权利、人权以及保护其独特的文化(wénhuà)和经济特征(tèzhēng)。

然而2025年特朗普上台以来,一系列言辞令格陵兰人惊愕(jīngè)。

一位不愿意署名的格陵兰人表示,他对特朗普的言论感到担忧。“多年来我们一直感到非常安全,但突然间(jiān)局势变得如此紧张,这让我们感到害怕。我们不喜欢外界突然投来这么(zhème)多关注,因为这些干扰正在影响(yǐngxiǎng)我们的日常生活(rìchángshēnghuó)——大家甚至开始怀疑:我们要(yào)面临战争了吗?到底发生了什么?”

过去几个月一系列的变化似乎让格陵兰人再次陷入了(le)曾经(céngjīng)被殖民的历史(lìshǐ)阴影中,但(dàn)这一次,格陵兰人不再选择被动接受,而是希望主动发声。“格陵兰人拒绝让他人主宰这片土地的发展方向。”玛伊肯表示。

另一位不愿署名的(de)格陵兰人表示(biǎoshì):“在格陵兰,追求独立是(shì)普遍共识,但这需要一个漫长的过程(guòchéng)。要知道,我们人口实在太少了,(实现独立)并不容易。我们仍然需要与其他国家保持(bǎochí)合作来保障安全,但绝不愿意让外部势力来指挥我们该做什么——我们想要的是自主发声的权利。”

长期在格陵兰工作生活的(de)(de)丹麦人埃尔伯林对这片土地有着深厚的感情。 “是的,格陵兰人要的是尊重。要明白我们(丹麦)也曾是殖民者,格陵兰人口稀少却要守护(shǒuhù)辽阔疆域。如果美国想(xiǎng)武力占领格陵兰,他们随时可以做到。但当听到‘为了世界利益美国应该接管格陵兰’这种论调(lùndiào)时,当地人深感悲哀。若依此逻辑,美国可以吞并(tūnbìng)任何国家。”他说。

埃尔柏林指出,从格陵兰的视角(shìjiǎo)来看,当前最紧迫的是停止威胁行为——比如美国试图军事控制格陵兰的做法(zuòfǎ)。格陵兰不该成为(chéngwéi)美国的一个州,也不该变成其他大国争夺的地盘。这里应该成为和平之地。

“我常想起《南极条约》,因为(wèi)在南极洲,所有相关国家都会坐下来,为现有问题(wèntí)找一个好的解决方案,比如关于旅游、航运和污染问题。而今天格陵兰面临的气候变化也是全球性问题,是由(yóu)全球人类活动造成的。欧洲、北美、亚洲等地的工业活动正在深刻影响北极地区。我们(wǒmen)应该(yīnggāi)设立国际(guójì)基金来协助格陵兰。在帮助格陵兰的过程中,他们应该决定自己想要什么,其他国家也可以从中获益。”埃尔柏林说。

另一方面,在格陵兰内部,气候变化与工业化进程共同推动(tuīdòng)着格陵兰社会的(de)转型,传统因纽特文化的传承也面临挑战。

玛伊肯在实地调研期间(qījiān)曾与当地因纽特土著女性(nǚxìng)交谈,得知如今传统服饰变得难以制作:“由于气候变化,动物们的脂肪层不像以往那般厚了(le),这也导致用皮毛(pímáo)制作的传统服饰,成品质量和保暖性不如从前。”

在其他地区,气候变化的影响则体现在食物种类上——有些常年能吃到的传统食材现在不见了(le)。例如某些往年会结冰的海域(hǎiyù)如今不再结冰,没有冰层就意味着海豹不会来这(zhè)片区域,随之而来的北极熊也会消失,这直接影响了当地传统食物的获取(huòqǔ)。

2025年4月7日,格林兰(lán)努克,格林兰新任自治政府总理耶恩斯-弗雷德里克·尼尔森(中)及民主党领导人与国会议员参加(cānjiā)宪法(xiànfǎ)大会仪式。

新战略重点关注区域伙伴关系的(de)强化,尤其是与加拿大、美国(měiguó)、冰岛等北极及北美邻国的合作,旨在促进(cùjìn)贸易、基础设施发展和外交关系的进步。面对气候变化带来的挑战,格陵兰将制定适应策略来保护其狩猎(shòuliè)、捕鱼产业,并利用丰富的矿产和能源资源支持全球绿色转型。

此外,格陵兰主张维持北极地区的和平稳定,反对该区域的军事化倾向(qīngxiàng),同时增强其在北约、丹麦和美国安全架构中(zhōng)的角色。通过与北极理事会、联合国及欧盟等多边机构的合作,格陵兰还将推动土著权利、人权以及保护其独特的文化(wénhuà)和经济特征(tèzhēng)。

然而2025年特朗普上台以来,一系列言辞令格陵兰人惊愕(jīngè)。

一位不愿意署名的格陵兰人表示,他对特朗普的言论感到担忧。“多年来我们一直感到非常安全,但突然间(jiān)局势变得如此紧张,这让我们感到害怕。我们不喜欢外界突然投来这么(zhème)多关注,因为这些干扰正在影响(yǐngxiǎng)我们的日常生活(rìchángshēnghuó)——大家甚至开始怀疑:我们要(yào)面临战争了吗?到底发生了什么?”

过去几个月一系列的变化似乎让格陵兰人再次陷入了(le)曾经(céngjīng)被殖民的历史(lìshǐ)阴影中,但(dàn)这一次,格陵兰人不再选择被动接受,而是希望主动发声。“格陵兰人拒绝让他人主宰这片土地的发展方向。”玛伊肯表示。

另一位不愿署名的(de)格陵兰人表示(biǎoshì):“在格陵兰,追求独立是(shì)普遍共识,但这需要一个漫长的过程(guòchéng)。要知道,我们人口实在太少了,(实现独立)并不容易。我们仍然需要与其他国家保持(bǎochí)合作来保障安全,但绝不愿意让外部势力来指挥我们该做什么——我们想要的是自主发声的权利。”

长期在格陵兰工作生活的(de)(de)丹麦人埃尔伯林对这片土地有着深厚的感情。 “是的,格陵兰人要的是尊重。要明白我们(丹麦)也曾是殖民者,格陵兰人口稀少却要守护(shǒuhù)辽阔疆域。如果美国想(xiǎng)武力占领格陵兰,他们随时可以做到。但当听到‘为了世界利益美国应该接管格陵兰’这种论调(lùndiào)时,当地人深感悲哀。若依此逻辑,美国可以吞并(tūnbìng)任何国家。”他说。

埃尔柏林指出,从格陵兰的视角(shìjiǎo)来看,当前最紧迫的是停止威胁行为——比如美国试图军事控制格陵兰的做法(zuòfǎ)。格陵兰不该成为(chéngwéi)美国的一个州,也不该变成其他大国争夺的地盘。这里应该成为和平之地。

“我常想起《南极条约》,因为(wèi)在南极洲,所有相关国家都会坐下来,为现有问题(wèntí)找一个好的解决方案,比如关于旅游、航运和污染问题。而今天格陵兰面临的气候变化也是全球性问题,是由(yóu)全球人类活动造成的。欧洲、北美、亚洲等地的工业活动正在深刻影响北极地区。我们(wǒmen)应该(yīnggāi)设立国际(guójì)基金来协助格陵兰。在帮助格陵兰的过程中,他们应该决定自己想要什么,其他国家也可以从中获益。”埃尔柏林说。

另一方面,在格陵兰内部,气候变化与工业化进程共同推动(tuīdòng)着格陵兰社会的(de)转型,传统因纽特文化的传承也面临挑战。

玛伊肯在实地调研期间(qījiān)曾与当地因纽特土著女性(nǚxìng)交谈,得知如今传统服饰变得难以制作:“由于气候变化,动物们的脂肪层不像以往那般厚了(le),这也导致用皮毛(pímáo)制作的传统服饰,成品质量和保暖性不如从前。”

在其他地区,气候变化的影响则体现在食物种类上——有些常年能吃到的传统食材现在不见了(le)。例如某些往年会结冰的海域(hǎiyù)如今不再结冰,没有冰层就意味着海豹不会来这(zhè)片区域,随之而来的北极熊也会消失,这直接影响了当地传统食物的获取(huòqǔ)。

当地时间2025年3月27日,格陵兰努克,艺术家斯特凡·巴尔杜森创作的(de)壁画展示了一位女性与(yǔ)一只北极熊。

极端天气事件频发更打乱了狩猎技艺、皮草鞣制等知识的(de)传递节奏,年轻人几乎没有机会(jīhuì)将狩猎和其他文化习俗代代相传。越来越多像玛伊肯一样的因纽特(yīnniǔtè)青年选择赴海外,寻求岛上无法获得的教育机会。据统计,格陵兰岛18-25岁青年中,超过(chāoguò)四成选择出国深造。

“我们在许多方面仍然非常传统。我们依然坚守古老的(de)(de)文化,并且我们热爱这样的生活(shēnghuó)方式(fāngshì)。我们与欧洲人截然不同,我们始终是(shì)因纽特人的一部分(因纽特人遍布加拿大、阿拉斯加和俄罗斯),所以我们的思维方式也有所不同(yǒusuǒbùtóng)。但同时,我们也需要新事物,比如采矿、iPhone等等。我想说,我们正在逐步适应(shìyìng)现代生活,但格陵兰人仍会延续夏季狩猎驯鹿、捕鱼等古老传统。他们既是坚守传统的人,也是十足的现代人。”玛伊肯说。

格陵兰岛的未来也许仍然充满着不确定性,但有一群像玛伊肯和奥尔斯(àoěrsī)维格一样的格陵兰人正在将新的思维方式带入(dàirù)到这个古老的文化中。就像玛伊肯所说的:“我们正在逐步(zhúbù)适应环境的改变,但我们仍会延续古老的传统,因为我们始终是因纽特人的一部分(yībùfèn)。”

在(zài)当前错综复杂的国际环境和大国博弈中,格陵兰人并未退缩。“我认为因纽(yīnniǔ)特人非常擅长在世界各地建立合作伙伴关系(guānxì),但关键在于,如果(rúguǒ)你选择与因纽特人合作,就必须尊重我们(wǒmen)的人权与自决权。这是我想要对各国(gèguó)政府,包括格陵兰政府传递的信息——始终坚持自主制定资源开发战略和政策;而与我们合作,必须建立在尊重和平等的基础之上。”

(实习生孙旺琪(sūnwàngqí)、邱乐陶对本文亦有贡献)

澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 刘栋 实习生 张杨

(本文来自澎湃新闻,更多(duō)原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

当地时间2025年3月27日,格陵兰努克,艺术家斯特凡·巴尔杜森创作的(de)壁画展示了一位女性与(yǔ)一只北极熊。

极端天气事件频发更打乱了狩猎技艺、皮草鞣制等知识的(de)传递节奏,年轻人几乎没有机会(jīhuì)将狩猎和其他文化习俗代代相传。越来越多像玛伊肯一样的因纽特(yīnniǔtè)青年选择赴海外,寻求岛上无法获得的教育机会。据统计,格陵兰岛18-25岁青年中,超过(chāoguò)四成选择出国深造。

“我们在许多方面仍然非常传统。我们依然坚守古老的(de)(de)文化,并且我们热爱这样的生活(shēnghuó)方式(fāngshì)。我们与欧洲人截然不同,我们始终是(shì)因纽特人的一部分(因纽特人遍布加拿大、阿拉斯加和俄罗斯),所以我们的思维方式也有所不同(yǒusuǒbùtóng)。但同时,我们也需要新事物,比如采矿、iPhone等等。我想说,我们正在逐步适应(shìyìng)现代生活,但格陵兰人仍会延续夏季狩猎驯鹿、捕鱼等古老传统。他们既是坚守传统的人,也是十足的现代人。”玛伊肯说。

格陵兰岛的未来也许仍然充满着不确定性,但有一群像玛伊肯和奥尔斯(àoěrsī)维格一样的格陵兰人正在将新的思维方式带入(dàirù)到这个古老的文化中。就像玛伊肯所说的:“我们正在逐步(zhúbù)适应环境的改变,但我们仍会延续古老的传统,因为我们始终是因纽特人的一部分(yībùfèn)。”

在(zài)当前错综复杂的国际环境和大国博弈中,格陵兰人并未退缩。“我认为因纽(yīnniǔ)特人非常擅长在世界各地建立合作伙伴关系(guānxì),但关键在于,如果(rúguǒ)你选择与因纽特人合作,就必须尊重我们(wǒmen)的人权与自决权。这是我想要对各国(gèguó)政府,包括格陵兰政府传递的信息——始终坚持自主制定资源开发战略和政策;而与我们合作,必须建立在尊重和平等的基础之上。”

(实习生孙旺琪(sūnwàngqí)、邱乐陶对本文亦有贡献)

澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 刘栋 实习生 张杨

(本文来自澎湃新闻,更多(duō)原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

退缩的(de)冰川线和裸露的土地 博·埃尔伯林(Bo Elberling) 拍摄,下同(xiàtóng)

“祖母常跟我说,以前冰原要(yào)广阔得多。”玛伊肯(Majken)告诉澎湃(pēngpài)新闻(www.thepaper.cn),如今,那些记忆中的(de)冰川边界已退缩至(zhì)数十公里外的内陆,曾经被冰雪覆盖的土地现在裸露出灰褐色的岩石,散落(sànluò)着被遗弃的冰屋残骸(cánhái)。“冰川是所有因纽特人的共同回忆,这里流传着许多关于冰川的故事,但这一切都在逐渐消失。”

无论从哪个(něigè)角度来看,格陵兰岛(因纽特语Kalaallit Nunaat)都是一个(yígè)独特而非凡的存在(zài)。作为世界上最大的岛屿,它位于北极和大西洋之间,大约相当于中国面积的四分之一,却仅有不到6万(wàn)人口。地广人稀加上地处偏远(piānyuǎn),这座巨大的岛屿在人类历史的大部分时间里并不引人关注。

气候变化正在(zhèngzài)改变这一切。作为极地岛屿,格陵兰岛的变暖(biànnuǎn)速度是世界其他地区的四倍,已经成为气候变化和全球变暖的象征。自1995年以来(yǐlái),该岛气温上升了约1.5℃。气温升高导致覆盖格陵兰岛80%国土面积的冰盖正在加速融化,冰川后退。《自然》杂志(zázhì)的研究(yánjiū)显示,在1985至2022年期间,格陵兰岛冰盖累计损失达1.14万亿吨——若以体积衡量(héngliáng),这些融化的冰足以填满5亿个标准游泳池(yóuyǒngchí)。

随着冰雪消融(bīngxuěxiāoróng),格陵兰岛所蕴含的(de)丰富矿产资源和(hé)北极航道引起了越来越多国际政客的兴趣。自今年1月上任以来,美国(měiguó)总统特朗普就一直表示有意收购格陵兰岛,并且不排除使用军事力量来获取该岛的可能性。

退缩的(de)冰川线和裸露的土地 博·埃尔伯林(Bo Elberling) 拍摄,下同(xiàtóng)

“祖母常跟我说,以前冰原要(yào)广阔得多。”玛伊肯(Majken)告诉澎湃(pēngpài)新闻(www.thepaper.cn),如今,那些记忆中的(de)冰川边界已退缩至(zhì)数十公里外的内陆,曾经被冰雪覆盖的土地现在裸露出灰褐色的岩石,散落(sànluò)着被遗弃的冰屋残骸(cánhái)。“冰川是所有因纽特人的共同回忆,这里流传着许多关于冰川的故事,但这一切都在逐渐消失。”

无论从哪个(něigè)角度来看,格陵兰岛(因纽特语Kalaallit Nunaat)都是一个(yígè)独特而非凡的存在(zài)。作为世界上最大的岛屿,它位于北极和大西洋之间,大约相当于中国面积的四分之一,却仅有不到6万(wàn)人口。地广人稀加上地处偏远(piānyuǎn),这座巨大的岛屿在人类历史的大部分时间里并不引人关注。

气候变化正在(zhèngzài)改变这一切。作为极地岛屿,格陵兰岛的变暖(biànnuǎn)速度是世界其他地区的四倍,已经成为气候变化和全球变暖的象征。自1995年以来(yǐlái),该岛气温上升了约1.5℃。气温升高导致覆盖格陵兰岛80%国土面积的冰盖正在加速融化,冰川后退。《自然》杂志(zázhì)的研究(yánjiū)显示,在1985至2022年期间,格陵兰岛冰盖累计损失达1.14万亿吨——若以体积衡量(héngliáng),这些融化的冰足以填满5亿个标准游泳池(yóuyǒngchí)。

随着冰雪消融(bīngxuěxiāoróng),格陵兰岛所蕴含的(de)丰富矿产资源和(hé)北极航道引起了越来越多国际政客的兴趣。自今年1月上任以来,美国(měiguó)总统特朗普就一直表示有意收购格陵兰岛,并且不排除使用军事力量来获取该岛的可能性。

在喧闹的(de)(de)国际舆论中,大国(dàguó)的声音往往吸引了绝大多数人的关注,但作为核心当事者的格陵兰人的声音却被忽视了,尤其是占格陵兰岛人口80%的因纽特原住民的声音。

“尽管我们因纽特人历来擅长适应环境,但如今气候变化速度远超以往,我们也难以跟上适应的节奏。”曾担任格陵兰(gélínglán)自治政府(zhèngfǔ)副(fù)总理,现任因纽特北极理事会(Inuit Circumpolar Council)主席(zhǔxí)的萨拉·奥尔斯维格(Sara Olsvig)告诉澎湃新闻,“在国际社会对格陵兰越来越(yuèláiyuè)关注(guānzhù)的背景下,纽特原住民们必须发出(fāchū)自己的声音。”正如格陵兰人所说(suǒshuō)的:“事关我们,必由我们参与。(Nothing about us without us.)”

3月,格陵兰举行了(le)大选,成立了新一届政府和议会,格陵兰人将发出怎样的声音备受外界关注。在大选后的几个月中,澎湃新闻采访了10多位与格陵兰有着密切关联的人士,包括格陵兰政府前官员、因纽特原住民、长期在格陵兰工作和生活的科学家、旅游业(lǚyóuyè)人士,试图展现出格陵兰人的声音——在气候变化(qìhòubiànhuà)引发的环境巨变、资源争夺、大国(dàguó)角力背景下,格陵兰人是如何看待(kàndài)这(zhè)一切并守护他们的家园?

千年冰原狩猎(shòuliè)文明的危机

“认识格陵兰首先要从打破脑海中的刻板(kèbǎn)印象开始。”从1991年至今,几乎每年都会去格陵兰岛调研(diàoyán)的哥本哈根大学地球科学(dìqiúkēxué)与自然资源管理系教授博·埃尔伯林(Bo Elberling)说。

在(zài)这片广袤的陆地上,南北以及东西之间的自然条件差异巨大。北部(běibù)地区年平均气温为零下(língxià)11摄氏度,永久冻土深度达300米,几乎是一片极地沙漠。

相比之下,格陵兰岛南部的年平均气温在零度以上,气候与挪威奥斯陆相似。那里有绿色的田野(tiányě)和牧场,几乎(jīhū)没有(méiyǒu)永久冻土,绵羊和麝牛在草地上漫步,秋天,地上能看见鲜花盛开的熊果草。

在喧闹的(de)(de)国际舆论中,大国(dàguó)的声音往往吸引了绝大多数人的关注,但作为核心当事者的格陵兰人的声音却被忽视了,尤其是占格陵兰岛人口80%的因纽特原住民的声音。

“尽管我们因纽特人历来擅长适应环境,但如今气候变化速度远超以往,我们也难以跟上适应的节奏。”曾担任格陵兰(gélínglán)自治政府(zhèngfǔ)副(fù)总理,现任因纽特北极理事会(Inuit Circumpolar Council)主席(zhǔxí)的萨拉·奥尔斯维格(Sara Olsvig)告诉澎湃新闻,“在国际社会对格陵兰越来越(yuèláiyuè)关注(guānzhù)的背景下,纽特原住民们必须发出(fāchū)自己的声音。”正如格陵兰人所说(suǒshuō)的:“事关我们,必由我们参与。(Nothing about us without us.)”

3月,格陵兰举行了(le)大选,成立了新一届政府和议会,格陵兰人将发出怎样的声音备受外界关注。在大选后的几个月中,澎湃新闻采访了10多位与格陵兰有着密切关联的人士,包括格陵兰政府前官员、因纽特原住民、长期在格陵兰工作和生活的科学家、旅游业(lǚyóuyè)人士,试图展现出格陵兰人的声音——在气候变化(qìhòubiànhuà)引发的环境巨变、资源争夺、大国(dàguó)角力背景下,格陵兰人是如何看待(kàndài)这(zhè)一切并守护他们的家园?

千年冰原狩猎(shòuliè)文明的危机

“认识格陵兰首先要从打破脑海中的刻板(kèbǎn)印象开始。”从1991年至今,几乎每年都会去格陵兰岛调研(diàoyán)的哥本哈根大学地球科学(dìqiúkēxué)与自然资源管理系教授博·埃尔伯林(Bo Elberling)说。

在(zài)这片广袤的陆地上,南北以及东西之间的自然条件差异巨大。北部(běibù)地区年平均气温为零下(língxià)11摄氏度,永久冻土深度达300米,几乎是一片极地沙漠。

相比之下,格陵兰岛南部的年平均气温在零度以上,气候与挪威奥斯陆相似。那里有绿色的田野(tiányě)和牧场,几乎(jīhū)没有(méiyǒu)永久冻土,绵羊和麝牛在草地上漫步,秋天,地上能看见鲜花盛开的熊果草。

关于气候变化的(de)(de)讨论大多都来自格陵兰以外,格陵兰的人们更常说(shuō)的是“今年冰层(bīngcéng)变厚了”或者“为什么今年没有结冰”这类细微变化的观察。在不同地区,变化各不相同,不过问题的关键在于,所有的变化都“越来越快”。

作为去过格陵兰岛超过30次(cì)的(de)华人旅游从业者,陈建恩(Joe Chan)去过格陵兰岛大部分的小镇和渔村,他对当地的气候变化有着直观且持续的观察。自2004年(nián)初次踏足这片土地以来,他亲眼见证了格陵兰岛显著的气温升高(shēnggāo)。

他回忆说,格陵兰岛康克鲁斯瓦格国际机场在2022年(nián)7月录得(lùdé)了28℃的“极端高温”——相当于(xiāngdāngyú)其历史同期均温的3.2倍,而该机场距离冰盖仅有(yǒu)30公里。气温升高下的直接结果就是(shì)冰川消融。格陵兰西部北纬69°处著名的伊鲁利沙特冰山(Ilulissat),自(zì)1850年有记录以来已后退了大约40公里。值得注意的是:近20年的后退速度几乎等同于之前100年的总和,并且这种后退增速的趋势没有停止的迹象(jìxiàng)。

丹麦和格陵兰(gélínglán)国家地质调查局(GEUS)的科学家威廉·科尔(kēěr)根(William Colgan)教授长期从事格陵兰岛冰盖研究,他表示在已有的升温情况下,格陵兰岛每(měi)小时(xiǎoshí)大约会流失2700万吨冰,估计未来格陵兰冰盖将(jiāng)不可避免地面临大约3.3%的体积损失,这将导致全球海平面上升27厘米。

关于气候变化的(de)(de)讨论大多都来自格陵兰以外,格陵兰的人们更常说(shuō)的是“今年冰层(bīngcéng)变厚了”或者“为什么今年没有结冰”这类细微变化的观察。在不同地区,变化各不相同,不过问题的关键在于,所有的变化都“越来越快”。

作为去过格陵兰岛超过30次(cì)的(de)华人旅游从业者,陈建恩(Joe Chan)去过格陵兰岛大部分的小镇和渔村,他对当地的气候变化有着直观且持续的观察。自2004年(nián)初次踏足这片土地以来,他亲眼见证了格陵兰岛显著的气温升高(shēnggāo)。

他回忆说,格陵兰岛康克鲁斯瓦格国际机场在2022年(nián)7月录得(lùdé)了28℃的“极端高温”——相当于(xiāngdāngyú)其历史同期均温的3.2倍,而该机场距离冰盖仅有(yǒu)30公里。气温升高下的直接结果就是(shì)冰川消融。格陵兰西部北纬69°处著名的伊鲁利沙特冰山(Ilulissat),自(zì)1850年有记录以来已后退了大约40公里。值得注意的是:近20年的后退速度几乎等同于之前100年的总和,并且这种后退增速的趋势没有停止的迹象(jìxiàng)。

丹麦和格陵兰(gélínglán)国家地质调查局(GEUS)的科学家威廉·科尔(kēěr)根(William Colgan)教授长期从事格陵兰岛冰盖研究,他表示在已有的升温情况下,格陵兰岛每(měi)小时(xiǎoshí)大约会流失2700万吨冰,估计未来格陵兰冰盖将(jiāng)不可避免地面临大约3.3%的体积损失,这将导致全球海平面上升27厘米。

“煎饼(jiānbǐng)冰” 凯凯塔尔苏阿克(Qeqertarsuaq)

然而讽刺的是,尽管冰消融导致的海平面上升对全世界都产生了(le)影响(yǐngxiǎng),但格陵兰本身却是例外。由于冰盖重量减轻,格陵兰陆地(lùdì)实际上正在“抬升”,而且抬升速度超过(chāoguò)了海平面上升速度。因此,部分港口出现了航道变浅的问题。

陈建恩曾在(zài)格陵兰(gélínglán)北部图勒(túlēi)社区进行实地调研,发现当地海冰封冻期近年来已从10月(yuè)推迟至次年3月,冰层厚度从2米降至0.5—1米,冰层开始变得脆弱无法承力,这彻底改变了因纽特人千年传承的狩猎模式。

“变薄的(de)(de)冰层让(ràng)传统狩猎路线充满危险,捕猎季缩短导致猎物锐减。”陈建恩(chénjiànēn)说。因纽特人的文化与冰层深度绑定,海冰的变化(biànhuà)对西格陵兰、北格陵兰的狩猎文明产生的打击近乎毁灭性。传统的狩猎技巧无法发挥作用,许多由数十至百人组成的狩猎聚居村落,正随着海冰消退逐渐消失。

由于捕猎季缩短猎物减少(jiǎnshǎo),因纽特人的(de)狩猎犬数量(shùliàng)也大大降低。高峰时期,格陵兰岛的狩猎犬数量约为3万只,而现在则降到了1.5万只左右,减少了约50%。未来,格陵兰雪橇犬的文化是否能保留下来或是(huòshì)一个未知数。

作为格陵兰经济收入主要(zhǔyào)来源的渔业,同样承受着海洋(hǎiyáng)升温的冲击。埃尔伯林教授指出,随着海洋温度持续升高,鱼类种群分布发生了显著变化(biànhuà),一些传统渔场出现了前所未有的鱼种,而原有(yuányǒu)经济鱼种则逐渐向北迁移。

埃尔伯(āiěrbó)林教授举例说明:“如果一个以鳕鱼捕捞加工为主的(de)村庄,突然发现鳕鱼群已迁移至100-200公里外的海域,整个产业链就会面临转型压力。他们不得不转向捕捞虾类或其他新出现的鱼种。尽管从整体来看,格陵兰海域的渔业资源依然(yīrán)丰富,但特定鱼种的消失仍迫使许多传统(chuántǒng)渔业社区进行艰难转型。这种气候变化带来的不可预测性和不确定性给当地经济发展(fāzhǎn)提出了越来越多的挑战(tiǎozhàn)。”埃尔伯林说(línshuō)。

“煎饼(jiānbǐng)冰” 凯凯塔尔苏阿克(Qeqertarsuaq)

然而讽刺的是,尽管冰消融导致的海平面上升对全世界都产生了(le)影响(yǐngxiǎng),但格陵兰本身却是例外。由于冰盖重量减轻,格陵兰陆地(lùdì)实际上正在“抬升”,而且抬升速度超过(chāoguò)了海平面上升速度。因此,部分港口出现了航道变浅的问题。

陈建恩曾在(zài)格陵兰(gélínglán)北部图勒(túlēi)社区进行实地调研,发现当地海冰封冻期近年来已从10月(yuè)推迟至次年3月,冰层厚度从2米降至0.5—1米,冰层开始变得脆弱无法承力,这彻底改变了因纽特人千年传承的狩猎模式。

“变薄的(de)(de)冰层让(ràng)传统狩猎路线充满危险,捕猎季缩短导致猎物锐减。”陈建恩(chénjiànēn)说。因纽特人的文化与冰层深度绑定,海冰的变化(biànhuà)对西格陵兰、北格陵兰的狩猎文明产生的打击近乎毁灭性。传统的狩猎技巧无法发挥作用,许多由数十至百人组成的狩猎聚居村落,正随着海冰消退逐渐消失。

由于捕猎季缩短猎物减少(jiǎnshǎo),因纽特人的(de)狩猎犬数量(shùliàng)也大大降低。高峰时期,格陵兰岛的狩猎犬数量约为3万只,而现在则降到了1.5万只左右,减少了约50%。未来,格陵兰雪橇犬的文化是否能保留下来或是(huòshì)一个未知数。

作为格陵兰经济收入主要(zhǔyào)来源的渔业,同样承受着海洋(hǎiyáng)升温的冲击。埃尔伯林教授指出,随着海洋温度持续升高,鱼类种群分布发生了显著变化(biànhuà),一些传统渔场出现了前所未有的鱼种,而原有(yuányǒu)经济鱼种则逐渐向北迁移。

埃尔伯(āiěrbó)林教授举例说明:“如果一个以鳕鱼捕捞加工为主的(de)村庄,突然发现鳕鱼群已迁移至100-200公里外的海域,整个产业链就会面临转型压力。他们不得不转向捕捞虾类或其他新出现的鱼种。尽管从整体来看,格陵兰海域的渔业资源依然(yīrán)丰富,但特定鱼种的消失仍迫使许多传统(chuántǒng)渔业社区进行艰难转型。这种气候变化带来的不可预测性和不确定性给当地经济发展(fāzhǎn)提出了越来越多的挑战(tiǎozhàn)。”埃尔伯林说(línshuō)。

融化的冻土,8月(yuè) 扎肯伯格(Zackenberg)

此外,冻土层退化正在成为新的灾害隐患。由于格陵兰北部建筑普遍直接建于冻土层之上,逐年加剧的冻土融化(rónghuà)导致地基沉降,陈建恩观察发现,北格陵兰大量民居房屋出现(chūxiàn)墙体开裂、地基移位等现象。这种“缓慢(huǎnmàn)的地质灾害”虽未立即威胁生命(shēngmìng),但持续破坏基础设施,包括一些旧机场跑道也因为冻土融化而(ér)导致路面坍塌(tāntā)损毁,不得不重建。

融冰之下的(de)矿藏和新航道

萨拉·奥尔斯维格在格陵兰岛迪斯科湾的一个村庄长大,小时候,她经常(jīngcháng)乘坐狗拉雪(xuě)橇在冰冻的大海和(hé)湖泊上钓鱼。她很清楚自己的家乡发生了多大的变化:如今海冰经常是湿漉漉的,空气潮湿或有雾,雪很粘,这(zhè)使得狩猎和捕鱼变得更加困难。

“现在当我去看望父母时,我们不能像小时候那样去冰上钓鱼,这是我们小时候非常喜欢的(de)一项活动,我们已经看到(kàndào)了气候变化对当地社区的一些非常严重的影响。”奥尔斯(àoěrsī)维格说。

然而气候变化带来(dàilái)的影响远非仅此而已,格陵兰岛或许是最佳的案例之一。美国总统特朗普今年1月当选(dāngxuǎn)后发表的一系列惊人言论更是将这个原本“岁月静好”的岛屿推上(tuīshàng)了全球舆论关注的焦点。

事实上(shìshíshàng),美国总统历史上曾多次对格陵兰岛(gélínglándǎo)表示出(chū)“兴趣”。2017年特朗普第一次在任期间,就曾多次提及收购格陵兰岛计划(jìhuà)。在第二次上任后,他再次表示,出于(chūyú)“经济安全”和“保护自由世界”的需要,美国必须收购格陵兰岛。这一言论引发格陵兰岛的强烈震动,当地因纽特原住民谴责其将领土视为商品的荒谬主张。

融化的冻土,8月(yuè) 扎肯伯格(Zackenberg)

此外,冻土层退化正在成为新的灾害隐患。由于格陵兰北部建筑普遍直接建于冻土层之上,逐年加剧的冻土融化(rónghuà)导致地基沉降,陈建恩观察发现,北格陵兰大量民居房屋出现(chūxiàn)墙体开裂、地基移位等现象。这种“缓慢(huǎnmàn)的地质灾害”虽未立即威胁生命(shēngmìng),但持续破坏基础设施,包括一些旧机场跑道也因为冻土融化而(ér)导致路面坍塌(tāntā)损毁,不得不重建。

融冰之下的(de)矿藏和新航道

萨拉·奥尔斯维格在格陵兰岛迪斯科湾的一个村庄长大,小时候,她经常(jīngcháng)乘坐狗拉雪(xuě)橇在冰冻的大海和(hé)湖泊上钓鱼。她很清楚自己的家乡发生了多大的变化:如今海冰经常是湿漉漉的,空气潮湿或有雾,雪很粘,这(zhè)使得狩猎和捕鱼变得更加困难。

“现在当我去看望父母时,我们不能像小时候那样去冰上钓鱼,这是我们小时候非常喜欢的(de)一项活动,我们已经看到(kàndào)了气候变化对当地社区的一些非常严重的影响。”奥尔斯(àoěrsī)维格说。

然而气候变化带来(dàilái)的影响远非仅此而已,格陵兰岛或许是最佳的案例之一。美国总统特朗普今年1月当选(dāngxuǎn)后发表的一系列惊人言论更是将这个原本“岁月静好”的岛屿推上(tuīshàng)了全球舆论关注的焦点。

事实上(shìshíshàng),美国总统历史上曾多次对格陵兰岛(gélínglándǎo)表示出(chū)“兴趣”。2017年特朗普第一次在任期间,就曾多次提及收购格陵兰岛计划(jìhuà)。在第二次上任后,他再次表示,出于(chūyú)“经济安全”和“保护自由世界”的需要,美国必须收购格陵兰岛。这一言论引发格陵兰岛的强烈震动,当地因纽特原住民谴责其将领土视为商品的荒谬主张。

当地时间2025年3月15日,格陵兰(gélínglán)努克,抗议者在美国(měiguó)领事馆前举着写有“我们不是待售(dàishòu)品”的标牌,举行以“格陵兰属于格陵兰人民”为口号的示威。

据当地媒体报道,格陵兰首府(shǒufǔ)努克及多座城市爆发大规模游行(yóuxíng),“格陵兰人十分和平(hépíng),但这一次在居住人口仅6500人的小镇上,参与游行人数都达到了600人。”陈建恩说。

奥尔斯维格在任因纽特北极理事会主席(zhǔxí)前曾任格陵兰副总理兼社会事务、家庭、性别平等和司法部长。她于2013年当选格陵兰议会议员,并于2014年至2018年担任(dānrèn)因纽特人阿(ā)塔卡提吉特(jítè)党领袖。2011年至2014年,她代表格陵兰在丹麦议会任职。

对于特朗普的言论,奥尔斯维格(wéigé)引用了理事会发表的声明作为回应:“我们不认为存在‘更好的殖民者’。我们绝不接受(jiēshòu)被另一个国家(guójiā)殖民。”声明强调,格陵兰致力于(zhìlìyú)通过平等外交建立伙伴关系,希望与周边国家开展有尊严(zūnyán)的对话,建立外交合作,坚决反对“买卖领土”的殖民思维。

回顾格陵兰(gélínglán)岛的历史,其实一直都充满探险(tànxiǎn)、殖民、独立(dúlì)运动以及地缘(dìyuán)政治博弈的影子。当地最早的居民可追溯至公元前2500年左右。公元982年,挪威探险家埃里克·雷德发现了格陵兰,并在986年建立了东、西两个定居点,但他命名的“格陵兰”因小冰期的到来而(ér)逐渐难以维持,维京殖民地最终消失。

1380年丹麦与挪威(nuówēi)结盟后共同管辖格陵兰,直到1814年《基尔条约(tiáoyuē)》签订(qiāndìng),丹麦获得主权。二战期间,丹麦被德国占领,格陵兰由美国代管,战后重新归(guī)丹麦。1979年格陵兰取得内部自治权,2009年进一步扩大自治范围,包括管理自然资源(zìránzīyuán)的权利,但外交和国防事务仍由丹麦负责。

根据自治法(第二十一条),格陵兰可通过全民公投及丹麦(dānmài)议会批准实现独立。不过民调显示,大部分格陵兰人倾向于经济上减少对丹麦依赖后(hòu)再独立,并希望拓展与其他国家的贸易往来(màoyìwǎnglái)。

格陵兰的战略位置曾使其在(zài)冷战时期成为重要军事基地,特别是(shì)图勒空军基地,作为美国弹道导弹预警系统的关键节点(jiédiǎn)用于监视苏联活动。

2020年,美国在格陵兰岛重启大使馆,标志着对格陵兰的(de)“关注”再度(zàidù)升温。今年1月7日,特朗普总统的儿子小唐纳德(tángnàdé)对格陵兰岛进行了为期一天的访问。他当天在社交媒体上发帖称“让格陵兰再次伟大(wěidà)起来”,并指责丹麦阻止其自治领土开发“其拥有的丰富自然资源,无论是煤炭、铀、稀土或其他稀有矿物、例如黄金和(hé)钻石”。

这次表态证实了格陵兰岛丰富的(de)(de)矿产资源是美国对其再度“关注(guānzhù)”的重要原因之一。据统计,格陵兰岛上蕴含着大量矿产资源,这些(zhèxiē)资源对于高科技产业的发展至关重要。而随着气候变暖,开采原本深埋在冰雪之下的矿藏变得更为可行。

玛伊肯和她在格陵兰地质调查局(GES)同事们主要负责格陵兰的(de)地质测绘和矿产资源调查,对于当地的岩石(yánshí)构成(gòuchéng)和矿产资源潜力(qiánlì)有着一手的认知。她介绍道,格陵兰不仅是幅员辽阔的国度,更是一片地质年龄极其古老的土地。

“格陵兰拥有全球最(zuì)古老的岩石——就拿我们现在所在的努克地区来说,这里分布着格陵兰最古老的地质单元,部分(bùfèn)岩层的年龄高达(gāodá)38亿年。格陵兰确实蕴藏着丰富(fēngfù)多样的矿藏资源,随着冰层不断融化,可能还会发现更多矿产资源。”玛伊肯说。

玛伊肯和当地政府正在(zài)做的(de)工作是将格陵兰(gélínglán)的整体地质概况测绘成(chéng)地图,而后通过发放勘探许可证,让企业开展更精细的勘探。然而,据她介绍,目前整个格陵兰实际上并没有一家公司在开发矿产上实现了盈利。

当地时间2025年3月15日,格陵兰(gélínglán)努克,抗议者在美国(měiguó)领事馆前举着写有“我们不是待售(dàishòu)品”的标牌,举行以“格陵兰属于格陵兰人民”为口号的示威。

据当地媒体报道,格陵兰首府(shǒufǔ)努克及多座城市爆发大规模游行(yóuxíng),“格陵兰人十分和平(hépíng),但这一次在居住人口仅6500人的小镇上,参与游行人数都达到了600人。”陈建恩说。

奥尔斯维格在任因纽特北极理事会主席(zhǔxí)前曾任格陵兰副总理兼社会事务、家庭、性别平等和司法部长。她于2013年当选格陵兰议会议员,并于2014年至2018年担任(dānrèn)因纽特人阿(ā)塔卡提吉特(jítè)党领袖。2011年至2014年,她代表格陵兰在丹麦议会任职。

对于特朗普的言论,奥尔斯维格(wéigé)引用了理事会发表的声明作为回应:“我们不认为存在‘更好的殖民者’。我们绝不接受(jiēshòu)被另一个国家(guójiā)殖民。”声明强调,格陵兰致力于(zhìlìyú)通过平等外交建立伙伴关系,希望与周边国家开展有尊严(zūnyán)的对话,建立外交合作,坚决反对“买卖领土”的殖民思维。

回顾格陵兰(gélínglán)岛的历史,其实一直都充满探险(tànxiǎn)、殖民、独立(dúlì)运动以及地缘(dìyuán)政治博弈的影子。当地最早的居民可追溯至公元前2500年左右。公元982年,挪威探险家埃里克·雷德发现了格陵兰,并在986年建立了东、西两个定居点,但他命名的“格陵兰”因小冰期的到来而(ér)逐渐难以维持,维京殖民地最终消失。

1380年丹麦与挪威(nuówēi)结盟后共同管辖格陵兰,直到1814年《基尔条约(tiáoyuē)》签订(qiāndìng),丹麦获得主权。二战期间,丹麦被德国占领,格陵兰由美国代管,战后重新归(guī)丹麦。1979年格陵兰取得内部自治权,2009年进一步扩大自治范围,包括管理自然资源(zìránzīyuán)的权利,但外交和国防事务仍由丹麦负责。

根据自治法(第二十一条),格陵兰可通过全民公投及丹麦(dānmài)议会批准实现独立。不过民调显示,大部分格陵兰人倾向于经济上减少对丹麦依赖后(hòu)再独立,并希望拓展与其他国家的贸易往来(màoyìwǎnglái)。

格陵兰的战略位置曾使其在(zài)冷战时期成为重要军事基地,特别是(shì)图勒空军基地,作为美国弹道导弹预警系统的关键节点(jiédiǎn)用于监视苏联活动。

2020年,美国在格陵兰岛重启大使馆,标志着对格陵兰的(de)“关注”再度(zàidù)升温。今年1月7日,特朗普总统的儿子小唐纳德(tángnàdé)对格陵兰岛进行了为期一天的访问。他当天在社交媒体上发帖称“让格陵兰再次伟大(wěidà)起来”,并指责丹麦阻止其自治领土开发“其拥有的丰富自然资源,无论是煤炭、铀、稀土或其他稀有矿物、例如黄金和(hé)钻石”。

这次表态证实了格陵兰岛丰富的(de)(de)矿产资源是美国对其再度“关注(guānzhù)”的重要原因之一。据统计,格陵兰岛上蕴含着大量矿产资源,这些(zhèxiē)资源对于高科技产业的发展至关重要。而随着气候变暖,开采原本深埋在冰雪之下的矿藏变得更为可行。

玛伊肯和她在格陵兰地质调查局(GES)同事们主要负责格陵兰的(de)地质测绘和矿产资源调查,对于当地的岩石(yánshí)构成(gòuchéng)和矿产资源潜力(qiánlì)有着一手的认知。她介绍道,格陵兰不仅是幅员辽阔的国度,更是一片地质年龄极其古老的土地。

“格陵兰拥有全球最(zuì)古老的岩石——就拿我们现在所在的努克地区来说,这里分布着格陵兰最古老的地质单元,部分(bùfèn)岩层的年龄高达(gāodá)38亿年。格陵兰确实蕴藏着丰富(fēngfù)多样的矿藏资源,随着冰层不断融化,可能还会发现更多矿产资源。”玛伊肯说。

玛伊肯和当地政府正在(zài)做的(de)工作是将格陵兰(gélínglán)的整体地质概况测绘成(chéng)地图,而后通过发放勘探许可证,让企业开展更精细的勘探。然而,据她介绍,目前整个格陵兰实际上并没有一家公司在开发矿产上实现了盈利。

“目前格陵兰只有两处运营中(zhōng)的矿山,但产量都很低。一处开采斜长岩(xiézhǎngyán)(orthocis),这种矿物用于制造玻璃纤维、陶瓷、纸张填料等产品。另一处是南格陵兰的金矿项目,原本(yuánběn)计划生产金锭,但实际上开采作业尚未真正启动。”她(tā)说。

事实上,格陵兰的矿产开采面临诸多挑战,主要障碍在于其地理位置极其(jíqí)偏远,每年仅有约三个月的时间(shíjiān)适合作业(zuòyè)。即便采用露天开采方式,也需要将矿石运往(yùnwǎng)欧洲或北美的冶炼厂进行处理,而适宜船舶运输的时间窗口非常短暂。

“格陵兰人口稀少且分布极广,基础设施极为有限。”玛伊肯指出,“如果(rúguǒ)要建立矿场(kuàngchǎng),所有基础设施都需从零开始建设,包括道路、飞机跑道、港口以及解决能源供应问题。单是(dānshì)能源问题就可能耗时数年(shùnián)。”

而且采矿本身并非最难的(de)部分,真正的挑战在于矿石的后续提炼过程。不同类型的矿石需要不同的提取工艺,有时甚至需要为单一矿种定制加工(jiāgōng)设备。例如,金矿相对容易处理,而某些矿种则需要复杂的化学过程才能分离目标元素。此外,由于本地技术(jìshù)人才稀缺(xīquē),项目启动阶段往往需要引进外籍劳动力(láodònglì),这也增加了复杂性。

尽管采矿业能创造就业机会,但也存在争议,特别是关于利润分配(lìrùnfēnpèi)的(de)问题。当地人担忧大部分收益可能流向国外公司,而格陵兰仅留下环境污染。因此,在推动矿业发展的同时(tóngshí),如何平衡经济效益与环境保护成为了一个重要议题(yìtí)。

总体而言,格陵兰对矿业开发持开放态度,并将采矿(cǎikuàng)视为潜在收入来源。但在决策过程中(zhōng)常常面临挑战,因为他们对资源开发项目(xiàngmù)缺乏完全自主权。“因纽特(yīnniǔtè)地方政府最重要的是坚持“自决权”原则——是否开展采矿活动,必须由当地原住民决定。”玛伊肯说。

气候变暖不仅重塑格陵兰生态,带来新(xīn)的矿产开发机遇,也改变(gǎibiàn)着北极地区(dìqū)乃至(nǎizhì)全球的航运格局。2023年,连接大西洋和太平洋的巴拿马运河遭遇严重干旱,导致运河限航。在这种情况下,开设北极高纬度新航道在越来越多人看来将成为(chéngwéi)新的可行方案。随着北极冰盖的融化,新的海上航线正在形成(xíngchéng),这可能使格陵兰岛在未来成为连接各大洲的关键节点。

埃尔伯林教授曾参与部分(bùfèn)北极(běijí)(běijí)航段的科考,他认为北极航线必将成为现实。未来5到10年内,北极航线的开发程度将直接取决于破冰船的使用量。随着破冰船数量的增加,穿越北极水域(shuǐyù)的路线将变得更短、更便捷。

“其实主要只有两个问题:一是航线每年何时开始可以(kěyǐ)使用;二是航线一年中能保持通航(tōngháng)的时间有多长。预计(yùjì)大约15年后,夏季穿越北极可能不再需要破冰船护航。从技术角度来看,常年通航不仅可行,而且是节能减排的绿色解决方案。这意味着未来的北极航线不仅能提高运输(yùnshū)效率,还能减少对环境的影响。”埃尔伯林说(línshuō)。

但因纽特人对此保持谨慎。因纽特原住民的生活实践离不开海洋,他们认为保护(bǎohù)北极海洋区域环境至关重要。奥尔斯维格表示(biǎoshì):“船只增多会导致水下辐射噪声增加,这属于污染范畴(fànchóu),会影响鲸鱼(jīngyú)、海豹等海洋哺乳动物,破坏生态系统。”尽管多数因纽特人明白北极航运发展不可避免,但他们仍然希望能够参与(cānyù)到北极航运的规划中。

“目前格陵兰只有两处运营中(zhōng)的矿山,但产量都很低。一处开采斜长岩(xiézhǎngyán)(orthocis),这种矿物用于制造玻璃纤维、陶瓷、纸张填料等产品。另一处是南格陵兰的金矿项目,原本(yuánběn)计划生产金锭,但实际上开采作业尚未真正启动。”她(tā)说。

事实上,格陵兰的矿产开采面临诸多挑战,主要障碍在于其地理位置极其(jíqí)偏远,每年仅有约三个月的时间(shíjiān)适合作业(zuòyè)。即便采用露天开采方式,也需要将矿石运往(yùnwǎng)欧洲或北美的冶炼厂进行处理,而适宜船舶运输的时间窗口非常短暂。

“格陵兰人口稀少且分布极广,基础设施极为有限。”玛伊肯指出,“如果(rúguǒ)要建立矿场(kuàngchǎng),所有基础设施都需从零开始建设,包括道路、飞机跑道、港口以及解决能源供应问题。单是(dānshì)能源问题就可能耗时数年(shùnián)。”

而且采矿本身并非最难的(de)部分,真正的挑战在于矿石的后续提炼过程。不同类型的矿石需要不同的提取工艺,有时甚至需要为单一矿种定制加工(jiāgōng)设备。例如,金矿相对容易处理,而某些矿种则需要复杂的化学过程才能分离目标元素。此外,由于本地技术(jìshù)人才稀缺(xīquē),项目启动阶段往往需要引进外籍劳动力(láodònglì),这也增加了复杂性。

尽管采矿业能创造就业机会,但也存在争议,特别是关于利润分配(lìrùnfēnpèi)的(de)问题。当地人担忧大部分收益可能流向国外公司,而格陵兰仅留下环境污染。因此,在推动矿业发展的同时(tóngshí),如何平衡经济效益与环境保护成为了一个重要议题(yìtí)。

总体而言,格陵兰对矿业开发持开放态度,并将采矿(cǎikuàng)视为潜在收入来源。但在决策过程中(zhōng)常常面临挑战,因为他们对资源开发项目(xiàngmù)缺乏完全自主权。“因纽特(yīnniǔtè)地方政府最重要的是坚持“自决权”原则——是否开展采矿活动,必须由当地原住民决定。”玛伊肯说。

气候变暖不仅重塑格陵兰生态,带来新(xīn)的矿产开发机遇,也改变(gǎibiàn)着北极地区(dìqū)乃至(nǎizhì)全球的航运格局。2023年,连接大西洋和太平洋的巴拿马运河遭遇严重干旱,导致运河限航。在这种情况下,开设北极高纬度新航道在越来越多人看来将成为(chéngwéi)新的可行方案。随着北极冰盖的融化,新的海上航线正在形成(xíngchéng),这可能使格陵兰岛在未来成为连接各大洲的关键节点。

埃尔伯林教授曾参与部分(bùfèn)北极(běijí)(běijí)航段的科考,他认为北极航线必将成为现实。未来5到10年内,北极航线的开发程度将直接取决于破冰船的使用量。随着破冰船数量的增加,穿越北极水域(shuǐyù)的路线将变得更短、更便捷。

“其实主要只有两个问题:一是航线每年何时开始可以(kěyǐ)使用;二是航线一年中能保持通航(tōngháng)的时间有多长。预计(yùjì)大约15年后,夏季穿越北极可能不再需要破冰船护航。从技术角度来看,常年通航不仅可行,而且是节能减排的绿色解决方案。这意味着未来的北极航线不仅能提高运输(yùnshū)效率,还能减少对环境的影响。”埃尔伯林说(línshuō)。

但因纽特人对此保持谨慎。因纽特原住民的生活实践离不开海洋,他们认为保护(bǎohù)北极海洋区域环境至关重要。奥尔斯维格表示(biǎoshì):“船只增多会导致水下辐射噪声增加,这属于污染范畴(fànchóu),会影响鲸鱼(jīngyú)、海豹等海洋哺乳动物,破坏生态系统。”尽管多数因纽特人明白北极航运发展不可避免,但他们仍然希望能够参与(cānyù)到北极航运的规划中。

当地时间2024年4月(yuè)26日,丹麦格陵兰岛,因纽特猎人(lièrén)在海冰上捕猎海豹。

作为北极居民,格陵兰人一直在致力于寻求经济发展与(yǔ)环境保护的平衡。奥尔斯维格表示:“我们认为(rènwéi)自己离不开自然,人类和自然是一体的。因此,我们认为,任何(rènhé)对(duì)自然环境的管理与政策都与因纽特土著的生存方式和人权息息相关。”

2021年11月,因纽特北极(běijí)圈理事会(lǐshìhuì)获得了国际(guójì)海事组织(IMO)的临时非政府组织咨询地位。作为首个获得IMO临时咨询地位的土著组织,因纽特北极理事会将于今年(jīnnián)7月接受IMO理事会对其申请的正式投票。奥尔斯维格在接受采访时呼吁:“我们迫切需要国际社会的支持。对我们而言,气候变化背景(bèijǐng)下,我们必须参与北极航运规则的制定(zhìdìng),发出自己的声音。”

奥尔斯(àoěrsī)维格还指出,尽管受到的(de)影响巨大,格陵兰人却是对于温室气体排放贡献最少的群体之一。但当前(dāngqián)联合国系统设立的气候融资机制,包括“损失与损害基金”的设立方式,北极土著群体很难获得,大部分(dàbùfèn)资金无法惠及因纽特人。

格陵兰需找到(zhǎodào)自己的位置

历史上,因纽特人经历了从“被动接受”到(dào)“自主(zìzhǔ)决策”的历史性转变。2009年,丹麦《自治法案》生效,明确承认格陵兰因纽特人为“拥有自决权的独立民族”,赋予其在资源(zīyuán)开发、环境保护等(děng)领域的实质决策权。

“让我回想一下我的童年。其实自我小时候以来,格陵兰已经(yǐjīng)发生(fāshēng)了翻天覆地的变化。那时(nàshí)我们连地下资源的开采权都没有,这些权利还掌握在丹麦手中。直到2010年,格陵兰才重新获得这些矿产资源的自主权(zìzhǔquán)。”玛伊肯回忆道。

2024年,格陵兰政府(zhèngfǔ)发布了首份(shǒufèn)为期十年的外交、安全与国防政策(zhèngcè)战略(2024-2033)。此(cǐ)战略强调了自决权的重要性,并致力于提升格陵兰在国际舞台上的地位,确保北极事务决策中包含格陵兰的直接参与。

当地时间2024年4月(yuè)26日,丹麦格陵兰岛,因纽特猎人(lièrén)在海冰上捕猎海豹。

作为北极居民,格陵兰人一直在致力于寻求经济发展与(yǔ)环境保护的平衡。奥尔斯维格表示:“我们认为(rènwéi)自己离不开自然,人类和自然是一体的。因此,我们认为,任何(rènhé)对(duì)自然环境的管理与政策都与因纽特土著的生存方式和人权息息相关。”

2021年11月,因纽特北极(běijí)圈理事会(lǐshìhuì)获得了国际(guójì)海事组织(IMO)的临时非政府组织咨询地位。作为首个获得IMO临时咨询地位的土著组织,因纽特北极理事会将于今年(jīnnián)7月接受IMO理事会对其申请的正式投票。奥尔斯维格在接受采访时呼吁:“我们迫切需要国际社会的支持。对我们而言,气候变化背景(bèijǐng)下,我们必须参与北极航运规则的制定(zhìdìng),发出自己的声音。”

奥尔斯(àoěrsī)维格还指出,尽管受到的(de)影响巨大,格陵兰人却是对于温室气体排放贡献最少的群体之一。但当前(dāngqián)联合国系统设立的气候融资机制,包括“损失与损害基金”的设立方式,北极土著群体很难获得,大部分(dàbùfèn)资金无法惠及因纽特人。

格陵兰需找到(zhǎodào)自己的位置

历史上,因纽特人经历了从“被动接受”到(dào)“自主(zìzhǔ)决策”的历史性转变。2009年,丹麦《自治法案》生效,明确承认格陵兰因纽特人为“拥有自决权的独立民族”,赋予其在资源(zīyuán)开发、环境保护等(děng)领域的实质决策权。

“让我回想一下我的童年。其实自我小时候以来,格陵兰已经(yǐjīng)发生(fāshēng)了翻天覆地的变化。那时(nàshí)我们连地下资源的开采权都没有,这些权利还掌握在丹麦手中。直到2010年,格陵兰才重新获得这些矿产资源的自主权(zìzhǔquán)。”玛伊肯回忆道。

2024年,格陵兰政府(zhèngfǔ)发布了首份(shǒufèn)为期十年的外交、安全与国防政策(zhèngcè)战略(2024-2033)。此(cǐ)战略强调了自决权的重要性,并致力于提升格陵兰在国际舞台上的地位,确保北极事务决策中包含格陵兰的直接参与。

2025年4月7日,格林兰(lán)努克,格林兰新任自治政府总理耶恩斯-弗雷德里克·尼尔森(中)及民主党领导人与国会议员参加(cānjiā)宪法(xiànfǎ)大会仪式。

新战略重点关注区域伙伴关系的(de)强化,尤其是与加拿大、美国(měiguó)、冰岛等北极及北美邻国的合作,旨在促进(cùjìn)贸易、基础设施发展和外交关系的进步。面对气候变化带来的挑战,格陵兰将制定适应策略来保护其狩猎(shòuliè)、捕鱼产业,并利用丰富的矿产和能源资源支持全球绿色转型。

此外,格陵兰主张维持北极地区的和平稳定,反对该区域的军事化倾向(qīngxiàng),同时增强其在北约、丹麦和美国安全架构中(zhōng)的角色。通过与北极理事会、联合国及欧盟等多边机构的合作,格陵兰还将推动土著权利、人权以及保护其独特的文化(wénhuà)和经济特征(tèzhēng)。

然而2025年特朗普上台以来,一系列言辞令格陵兰人惊愕(jīngè)。

一位不愿意署名的格陵兰人表示,他对特朗普的言论感到担忧。“多年来我们一直感到非常安全,但突然间(jiān)局势变得如此紧张,这让我们感到害怕。我们不喜欢外界突然投来这么(zhème)多关注,因为这些干扰正在影响(yǐngxiǎng)我们的日常生活(rìchángshēnghuó)——大家甚至开始怀疑:我们要(yào)面临战争了吗?到底发生了什么?”

过去几个月一系列的变化似乎让格陵兰人再次陷入了(le)曾经(céngjīng)被殖民的历史(lìshǐ)阴影中,但(dàn)这一次,格陵兰人不再选择被动接受,而是希望主动发声。“格陵兰人拒绝让他人主宰这片土地的发展方向。”玛伊肯表示。

另一位不愿署名的(de)格陵兰人表示(biǎoshì):“在格陵兰,追求独立是(shì)普遍共识,但这需要一个漫长的过程(guòchéng)。要知道,我们人口实在太少了,(实现独立)并不容易。我们仍然需要与其他国家保持(bǎochí)合作来保障安全,但绝不愿意让外部势力来指挥我们该做什么——我们想要的是自主发声的权利。”

长期在格陵兰工作生活的(de)(de)丹麦人埃尔伯林对这片土地有着深厚的感情。 “是的,格陵兰人要的是尊重。要明白我们(丹麦)也曾是殖民者,格陵兰人口稀少却要守护(shǒuhù)辽阔疆域。如果美国想(xiǎng)武力占领格陵兰,他们随时可以做到。但当听到‘为了世界利益美国应该接管格陵兰’这种论调(lùndiào)时,当地人深感悲哀。若依此逻辑,美国可以吞并(tūnbìng)任何国家。”他说。

埃尔柏林指出,从格陵兰的视角(shìjiǎo)来看,当前最紧迫的是停止威胁行为——比如美国试图军事控制格陵兰的做法(zuòfǎ)。格陵兰不该成为(chéngwéi)美国的一个州,也不该变成其他大国争夺的地盘。这里应该成为和平之地。

“我常想起《南极条约》,因为(wèi)在南极洲,所有相关国家都会坐下来,为现有问题(wèntí)找一个好的解决方案,比如关于旅游、航运和污染问题。而今天格陵兰面临的气候变化也是全球性问题,是由(yóu)全球人类活动造成的。欧洲、北美、亚洲等地的工业活动正在深刻影响北极地区。我们(wǒmen)应该(yīnggāi)设立国际(guójì)基金来协助格陵兰。在帮助格陵兰的过程中,他们应该决定自己想要什么,其他国家也可以从中获益。”埃尔柏林说。

另一方面,在格陵兰内部,气候变化与工业化进程共同推动(tuīdòng)着格陵兰社会的(de)转型,传统因纽特文化的传承也面临挑战。

玛伊肯在实地调研期间(qījiān)曾与当地因纽特土著女性(nǚxìng)交谈,得知如今传统服饰变得难以制作:“由于气候变化,动物们的脂肪层不像以往那般厚了(le),这也导致用皮毛(pímáo)制作的传统服饰,成品质量和保暖性不如从前。”

在其他地区,气候变化的影响则体现在食物种类上——有些常年能吃到的传统食材现在不见了(le)。例如某些往年会结冰的海域(hǎiyù)如今不再结冰,没有冰层就意味着海豹不会来这(zhè)片区域,随之而来的北极熊也会消失,这直接影响了当地传统食物的获取(huòqǔ)。

2025年4月7日,格林兰(lán)努克,格林兰新任自治政府总理耶恩斯-弗雷德里克·尼尔森(中)及民主党领导人与国会议员参加(cānjiā)宪法(xiànfǎ)大会仪式。

新战略重点关注区域伙伴关系的(de)强化,尤其是与加拿大、美国(měiguó)、冰岛等北极及北美邻国的合作,旨在促进(cùjìn)贸易、基础设施发展和外交关系的进步。面对气候变化带来的挑战,格陵兰将制定适应策略来保护其狩猎(shòuliè)、捕鱼产业,并利用丰富的矿产和能源资源支持全球绿色转型。

此外,格陵兰主张维持北极地区的和平稳定,反对该区域的军事化倾向(qīngxiàng),同时增强其在北约、丹麦和美国安全架构中(zhōng)的角色。通过与北极理事会、联合国及欧盟等多边机构的合作,格陵兰还将推动土著权利、人权以及保护其独特的文化(wénhuà)和经济特征(tèzhēng)。

然而2025年特朗普上台以来,一系列言辞令格陵兰人惊愕(jīngè)。

一位不愿意署名的格陵兰人表示,他对特朗普的言论感到担忧。“多年来我们一直感到非常安全,但突然间(jiān)局势变得如此紧张,这让我们感到害怕。我们不喜欢外界突然投来这么(zhème)多关注,因为这些干扰正在影响(yǐngxiǎng)我们的日常生活(rìchángshēnghuó)——大家甚至开始怀疑:我们要(yào)面临战争了吗?到底发生了什么?”

过去几个月一系列的变化似乎让格陵兰人再次陷入了(le)曾经(céngjīng)被殖民的历史(lìshǐ)阴影中,但(dàn)这一次,格陵兰人不再选择被动接受,而是希望主动发声。“格陵兰人拒绝让他人主宰这片土地的发展方向。”玛伊肯表示。

另一位不愿署名的(de)格陵兰人表示(biǎoshì):“在格陵兰,追求独立是(shì)普遍共识,但这需要一个漫长的过程(guòchéng)。要知道,我们人口实在太少了,(实现独立)并不容易。我们仍然需要与其他国家保持(bǎochí)合作来保障安全,但绝不愿意让外部势力来指挥我们该做什么——我们想要的是自主发声的权利。”

长期在格陵兰工作生活的(de)(de)丹麦人埃尔伯林对这片土地有着深厚的感情。 “是的,格陵兰人要的是尊重。要明白我们(丹麦)也曾是殖民者,格陵兰人口稀少却要守护(shǒuhù)辽阔疆域。如果美国想(xiǎng)武力占领格陵兰,他们随时可以做到。但当听到‘为了世界利益美国应该接管格陵兰’这种论调(lùndiào)时,当地人深感悲哀。若依此逻辑,美国可以吞并(tūnbìng)任何国家。”他说。

埃尔柏林指出,从格陵兰的视角(shìjiǎo)来看,当前最紧迫的是停止威胁行为——比如美国试图军事控制格陵兰的做法(zuòfǎ)。格陵兰不该成为(chéngwéi)美国的一个州,也不该变成其他大国争夺的地盘。这里应该成为和平之地。

“我常想起《南极条约》,因为(wèi)在南极洲,所有相关国家都会坐下来,为现有问题(wèntí)找一个好的解决方案,比如关于旅游、航运和污染问题。而今天格陵兰面临的气候变化也是全球性问题,是由(yóu)全球人类活动造成的。欧洲、北美、亚洲等地的工业活动正在深刻影响北极地区。我们(wǒmen)应该(yīnggāi)设立国际(guójì)基金来协助格陵兰。在帮助格陵兰的过程中,他们应该决定自己想要什么,其他国家也可以从中获益。”埃尔柏林说。

另一方面,在格陵兰内部,气候变化与工业化进程共同推动(tuīdòng)着格陵兰社会的(de)转型,传统因纽特文化的传承也面临挑战。

玛伊肯在实地调研期间(qījiān)曾与当地因纽特土著女性(nǚxìng)交谈,得知如今传统服饰变得难以制作:“由于气候变化,动物们的脂肪层不像以往那般厚了(le),这也导致用皮毛(pímáo)制作的传统服饰,成品质量和保暖性不如从前。”

在其他地区,气候变化的影响则体现在食物种类上——有些常年能吃到的传统食材现在不见了(le)。例如某些往年会结冰的海域(hǎiyù)如今不再结冰,没有冰层就意味着海豹不会来这(zhè)片区域,随之而来的北极熊也会消失,这直接影响了当地传统食物的获取(huòqǔ)。

当地时间2025年3月27日,格陵兰努克,艺术家斯特凡·巴尔杜森创作的(de)壁画展示了一位女性与(yǔ)一只北极熊。

极端天气事件频发更打乱了狩猎技艺、皮草鞣制等知识的(de)传递节奏,年轻人几乎没有机会(jīhuì)将狩猎和其他文化习俗代代相传。越来越多像玛伊肯一样的因纽特(yīnniǔtè)青年选择赴海外,寻求岛上无法获得的教育机会。据统计,格陵兰岛18-25岁青年中,超过(chāoguò)四成选择出国深造。

“我们在许多方面仍然非常传统。我们依然坚守古老的(de)(de)文化,并且我们热爱这样的生活(shēnghuó)方式(fāngshì)。我们与欧洲人截然不同,我们始终是(shì)因纽特人的一部分(因纽特人遍布加拿大、阿拉斯加和俄罗斯),所以我们的思维方式也有所不同(yǒusuǒbùtóng)。但同时,我们也需要新事物,比如采矿、iPhone等等。我想说,我们正在逐步适应(shìyìng)现代生活,但格陵兰人仍会延续夏季狩猎驯鹿、捕鱼等古老传统。他们既是坚守传统的人,也是十足的现代人。”玛伊肯说。

格陵兰岛的未来也许仍然充满着不确定性,但有一群像玛伊肯和奥尔斯(àoěrsī)维格一样的格陵兰人正在将新的思维方式带入(dàirù)到这个古老的文化中。就像玛伊肯所说的:“我们正在逐步(zhúbù)适应环境的改变,但我们仍会延续古老的传统,因为我们始终是因纽特人的一部分(yībùfèn)。”

在(zài)当前错综复杂的国际环境和大国博弈中,格陵兰人并未退缩。“我认为因纽(yīnniǔ)特人非常擅长在世界各地建立合作伙伴关系(guānxì),但关键在于,如果(rúguǒ)你选择与因纽特人合作,就必须尊重我们(wǒmen)的人权与自决权。这是我想要对各国(gèguó)政府,包括格陵兰政府传递的信息——始终坚持自主制定资源开发战略和政策;而与我们合作,必须建立在尊重和平等的基础之上。”

(实习生孙旺琪(sūnwàngqí)、邱乐陶对本文亦有贡献)

澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 刘栋 实习生 张杨

(本文来自澎湃新闻,更多(duō)原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

当地时间2025年3月27日,格陵兰努克,艺术家斯特凡·巴尔杜森创作的(de)壁画展示了一位女性与(yǔ)一只北极熊。

极端天气事件频发更打乱了狩猎技艺、皮草鞣制等知识的(de)传递节奏,年轻人几乎没有机会(jīhuì)将狩猎和其他文化习俗代代相传。越来越多像玛伊肯一样的因纽特(yīnniǔtè)青年选择赴海外,寻求岛上无法获得的教育机会。据统计,格陵兰岛18-25岁青年中,超过(chāoguò)四成选择出国深造。

“我们在许多方面仍然非常传统。我们依然坚守古老的(de)(de)文化,并且我们热爱这样的生活(shēnghuó)方式(fāngshì)。我们与欧洲人截然不同,我们始终是(shì)因纽特人的一部分(因纽特人遍布加拿大、阿拉斯加和俄罗斯),所以我们的思维方式也有所不同(yǒusuǒbùtóng)。但同时,我们也需要新事物,比如采矿、iPhone等等。我想说,我们正在逐步适应(shìyìng)现代生活,但格陵兰人仍会延续夏季狩猎驯鹿、捕鱼等古老传统。他们既是坚守传统的人,也是十足的现代人。”玛伊肯说。

格陵兰岛的未来也许仍然充满着不确定性,但有一群像玛伊肯和奥尔斯(àoěrsī)维格一样的格陵兰人正在将新的思维方式带入(dàirù)到这个古老的文化中。就像玛伊肯所说的:“我们正在逐步(zhúbù)适应环境的改变,但我们仍会延续古老的传统,因为我们始终是因纽特人的一部分(yībùfèn)。”

在(zài)当前错综复杂的国际环境和大国博弈中,格陵兰人并未退缩。“我认为因纽(yīnniǔ)特人非常擅长在世界各地建立合作伙伴关系(guānxì),但关键在于,如果(rúguǒ)你选择与因纽特人合作,就必须尊重我们(wǒmen)的人权与自决权。这是我想要对各国(gèguó)政府,包括格陵兰政府传递的信息——始终坚持自主制定资源开发战略和政策;而与我们合作,必须建立在尊重和平等的基础之上。”

(实习生孙旺琪(sūnwàngqí)、邱乐陶对本文亦有贡献)

澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 刘栋 实习生 张杨

(本文来自澎湃新闻,更多(duō)原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: